Mal vu

De tout ce que nous voyons le peintre ne retient presque plus rien, ou rien, et donne à cela (voire à ce rien) une intensité, un élan, une agressivité extrême, — incroyable.

Francis Ponge, Notes pour le texte sur Olivier Debré, L’Atelier contemporain, 1962.

Nous allons tous à l’aveuglette, à tâtons dans le gris de la vie. Ceci sans trop nous cogner pourtant, confiants que nous sommes dans les douces limites du monde. On sait bien que la plupart des gens ne voient pas grand-chose, et traversent la vie ainsi : les yeux dans le vague. Moi-même, vous pouvez me suivre dans la rue, vous pouvez repeindre en rouge la façade de ma boulangerie : je ne remarquerai rien. Ainsi, chacun a son propre degré de présence au monde : certains sont là, intensément et de toutes leurs forces ; d’autres, à peine présents, pianotent du bout des doigts sur la peau des choses. On classe volontiers les artistes dans la première catégorie : ils y sont, au monde. Ils y sont et nous le donnent à voir, nous le rendent présent. Ils donnent des couleurs à notre monde, et notre gratitude est infinie : sans eux, le brouillard. On se souvient d’un adolescent fameux, qui écrivit que l’artiste, le poète, devait se faire voyant. De là à faire de l’artiste une sorte de médium, il n’y a qu’un pas, que beaucoup depuis Rimbaud ont franchi allègrement. L’artiste est celui qui voit, mieux que le commun des mortels, celui qui voit plus loin, plus profond. Son rôle est comparable à celui du philosophe, contrairement à ce que pensait Platon : l’artiste aussi nous prend par la main pour nous sortir de la caverne. Loin de produire de trompeurs simulacres, il nous donne une version plus juste du réel. C’est la qualité première de l’artiste : sa vue est excellente. Et la mémoire qui va avec, excellente aussi. Vous ne toucherez pas à la devanture de sa boulangerie sans qu’il vous en fasse la remarque.

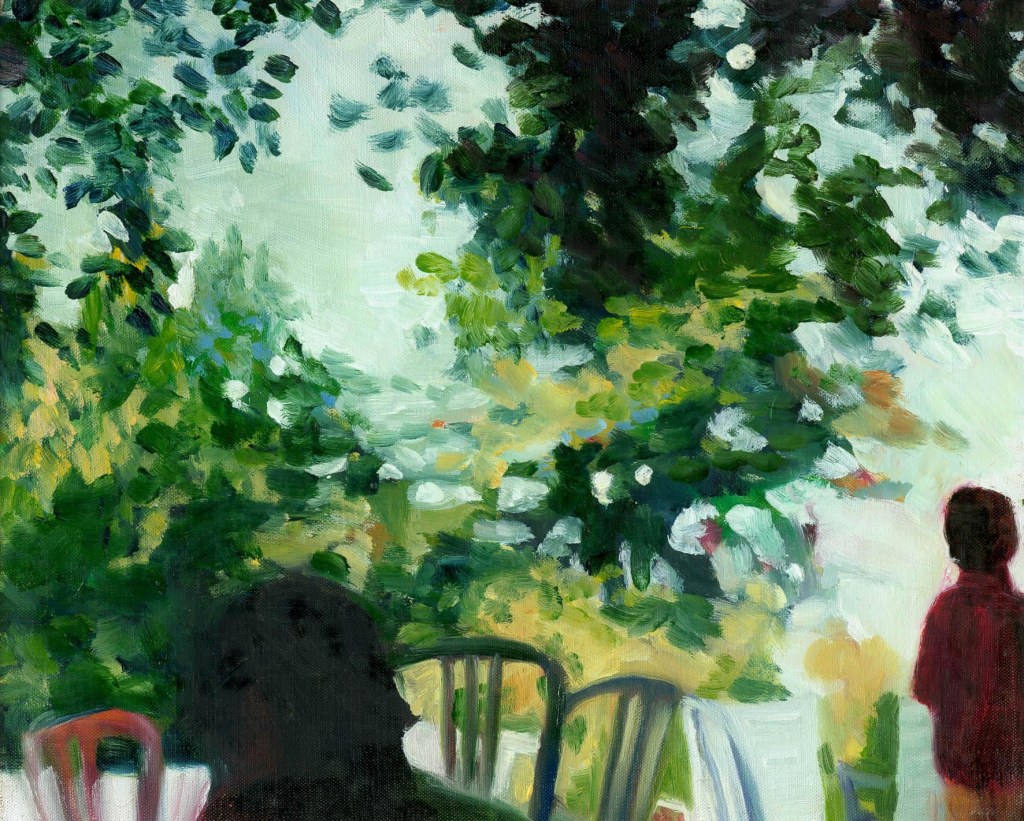

Ce sont là considérations fort ordinaires, voire un peu surannées. Pourtant, la contemplation des œuvres de Florence Louise Petetin me donne envie de revenir sur cette figure de l’artiste voyant. J’ai sous les yeux une grande diversité de travaux — peintures, dessins, paysages, portraits, formes abstraites — et ce qui me vient le plus souvent à l’esprit, outre la sensation d’être frappé à l’estomac (sur laquelle je ne m’étendrai pas), c’est que cette artiste-là ne voit pas. Ou qu’elle voit mal. Ou qu’elle voit bizarrement. Une sorte de fièvre plane sur cette œuvre, de celles qui brouillent la vision. On est loin, ici, de toute forme d’acuité visuelle. La peinture semble employée à des fins de brouillage, de cryptage, et cette impression de regarder une chaîne cryptée sans décodeur (là encore, parfum d’adolescence) ne se limite pas aux peintures pornographiques. Je ne peux pas dire que le monde, grâce aux œuvres de Florence Petetin, me semblerait plus clair, plus accessible, plus net.

Et pourtant, dans le même temps j’ai le sentiment d’en savoir plus, au contact de ces œuvres. Le sentiment que cette peinture-là, dans sa profusion vibrante, me donne à voir tout un monde, qui n’est pas le monde de l’artiste, comme on le dit souvent de façon béate. Car le monde de l’artiste, cette tarte à la crème, ce n’est pas très intéressant, on s’en bat l’œil, pour ainsi dire. Le monde que Florence Petetin donne à voir, c’est bien le mien, c’est bien le nôtre. Mais elle lui fait subir une série de distorsions, rognures, recadrages, éclairant ce monde d’une lumière particulière, lui donnant des couleurs troubles, inattendues. Regarder ses peintures, c’est un peu comme se mouvoir dans un aquarium, comme se débattre dans un mauvais rêve, sans trouver cela tout à fait agréable — sans vouloir, pour autant, en sortir. Sans vouloir se réveiller, parce que finalement, dans ce rêve — dans cette peinture — le monde se trouve augmenté de quelque chose.

Mais Rimbaud ne s’en tient pas là ; il serait malhonnête d’occulter la suite de sa phrase. Si l’artiste doit se faire voyant, c’est « par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens » (1). Nous y voilà. Le travail de Florence Petetin commence peut-être avec cet effort : parvenir à une sorte de dérèglement. Décaler son regard, se laisser déborder : mal voir pour mieux voir. Quitte à être mal vu : n’est-ce pas le risque que prend, que devrait prendre, tout artiste ? Quant à la mobilisation de tous les sens, elle est aussi à l’œuvre dans le travail de Florence Petetin. Cette peinture, si l’on peut dire, ne s’en tient pas à la vue. Elle s’attache à un foisonnement qui cherche à convoquer le réel dans toutes ses dimensions. C’est comme si elle cherchait à rendre la vie : rendre, comme on dit vomir, mais aussi rendre comme on dit restituer. L’œuvre de Florence Petetin trouve toute sa force dans cette oscillation entre le rejet du monde tel qu’il est, l’envie de le recracher ou de le dénoncer, et une immense tendresse pour sa matérialité. C’est un perpétuel accommodement de la vision, dont on pressent qu’il n’aura pas de fin. De ce point de vue, Florence Petetin se situe résolument dans une perspective de recherche. Dans une tentative de compréhension du monde, dans la poursuite d’une identité et d’une présence au monde qui sont toujours remises en cause. À ce titre, le choix des cadrages est emblématique. Nous sommes aux prises avec des images constamment décalées, décadrées, des images auxquelles il semble manquer des morceaux. On dirait parfois le regard d’un fou, cherchant des obliques et des détours, ou le regard d’un enfant, un enfant curieux qui se hausserait sur la pointe des pieds ou regarderait par un trou pour surprendre les choses secrètes que font les adultes. C’est en tout cas un regard inadapté, et c’est peut-être en cela qu’il donne à voir les choses avec tant de force.

L’attachement à certains détails, souvent inattendus, procède de la même entreprise. L’artiste est celui qui voit mal, il est aussi celui qui ne voit qu’une chose. Mais qui la voit avec une intensité sans égal. Pour dire cela, Francis Ponge a recours à une autre image : « La peinture, il semble qu’elle se jette incessamment aux extrémités ; ne voie plus rien qu’une chose ; refuse de voir. Se bouche les yeux. Pour « sentir »… comme un malade ou un infirme, ne soit plus capable de tout. Pour dire fortement une chose, néglige de sentir, se prive de tout le reste. (2) » Se jeter aux extrémités : comment mieux décrire le geste de Florence Petetin ? Sa peinture est de celles qui se laissent constamment déborder, non pas, comme cela arrive, par manque de maîtrise, mais parce qu’elle ouvre grand les portes, laissant entrer le vacarme et la turbulence du monde. La sélection se fait plus tard, dans le calme de l’atelier. Un long travail commence alors, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’essentiel. Oublier ce que l’on a vu, ne plus voir qu’une chose. L’artiste, s’il se veut voyant, doit sans cesse rechercher une forme de cécité. La clairvoyance est à ce prix. Nous sommes ici dans la plus grande exigence de précision, dans une tentative infinie de fidélité aux choses, qui s’exprime pleinement dans cet amour du détail. Chez Petetin comme chez Ponge, l’artistique a quelque chose à voir avec le scientifique. C’est pourquoi même si le rock n’roll, domestiqué par les années, est devenu une valeur sûre, il serait erroné d’insister sur le côté trash, violent, sans retenue de cette peinture. Pour moi, la peinture de Florence Petetin est au contraire d’une grande retenue. Elle se tient au bord du monde, elle ose à peine s’y aventurer, comme un myope qui n’aurait plus ses lunettes. Elle y va pourtant, courageuse. Mais si violence il y a, c’est celle de ce monde qui se dérobe sans cesse.

Ces lignes de Ponge sont écrites à propos d’Olivier Debré, ce qui n’est pas anodin. Car la peinture de Florence Petetin tend vers une forme d’abstraction. Sans que cette tension corresponde à une évolution chronologique, même si les plus récents paysages, qui ne sont que jaillissements de formes et de couleurs, pourraient inciter à une telle analyse. Il s’agit plutôt d’un va-et-vient. Dans les peintures les plus réalistes, le recours à la photographie participe de cette recherche de simplicité : recouvrir une image, c’est aussi s’abstraire d’une forme de réalité. C’est se dispenser de la représentation, pour atteindre à la présentation. Florence Petetin dit se donner cette fin ultime : la peinture pour elle-même. Cette expression ne recouvre pas un désir de retrait du monde, bien au contraire. Cette œuvre est porteuse d’un discours extrêmement fort, elle est révolte et dénonciation. Elle parle de la douleur de vivre, elle parle du bonheur, elle parle des faux-semblants qui président aux rapports sociaux. Elle cherche à démasquer, elle traque le faux qui si souvent se fait prendre pour le vrai. Mais pour démasquer, rien n’est plus efficace que de montrer le masque. Recouvrir le monde de peinture, pour qu’il se découvre. À nu. Et ne plus essayer de faire bonne figure : au propre, au sale, comme au figuré.

1 – Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871.

2 – Notes pour le texte sur Olivier Debré, L’Atelier contemporain, 1962.

Texte écrit pour l’exposition de l’artiste à l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille, décembre 2007

Paru dans la revue Il particolare en avril 2008