Au cœur de la nuit

On est en 1985, j’ai quatorze ans et je suis un fan absolu du groupe Téléphone. Téléphone est au sommet de sa popularité, et pourtant déjà sur le déclin ; il ne va pas tarder à exploser. En attendant, tout le monde les adore, et je suis amoureux d’une fille de ma classe de 4ème, qui les a déjà vus en concert, ce qui la pare à mes yeux d’une aura magique. Elle-même est plutôt amoureuse de Jean-Louis Aubert : notre histoire sera sans lendemain.

Quelques années plus tôt, ma sœur m’a donné le troisième album de Téléphone, qui s’intitule Au cœur de la nuit. Elle-même se l’était vu offrir au moment de sa sortie (1980) par sa meilleure amie, qui était Bretonne et fière de l’être, ce qui explique l’hermine, emblème de la Bretagne, collée dans le coin supérieur gauche de la pochette. Ladite pochette est dans un état déplorable, c’est un disque qui a vécu, et à quatorze ans on ne manipule pas toujours les disques avec précaution, parfois même on les maltraite. Mais on les aime tellement. On n’est pas collectionneur, on vit dans et pour la musique, et celle que jouent nos groupes préférés est bien plus importante que ce que l’on nous enseigne au collège.

Aujourd’hui, je n’écoute plus très souvent Téléphone. Mais c’est un groupe qui sonne encore superbement. Quelle énergie ! Et surtout, j’ai trouvé à l’époque, dans des titres comme Crache ton venin, une énergie pour traduire ma révolte adolescente ; j’ai dansé mon premier slow sur La Bombe humaine ; et tant d’autres choses encore.

Je ne suis pas musicien. Je suis incapable de lire une partition, ou de tirer le moindre son harmonieux d’un instrument de musique. J’ai bien tenté, un jour, pour le style, d’apprendre la guitare électrique, mais je suis trop maladroit. Ou trop paresseux.

Pourtant, la musique occupe une place considérable dans ma vie. Elle en est, avec l’écriture, la colonne vertébrale. J’en écoute sans arrêt. La musique est mon obsession quotidienne. Alors parfois mes deux passions se rencontrent, et j’écris sur la musique.

Sommaire :

- Randy Newman

- Rufus Wainwright

- Alanis Morissette

- PJ Harvey

- Kate Bush & Tori Amos

- Randy (again) et les Red Hot

- Comme un lion (Van Morrison)

Randy Newman (lettre à Mme S.)

(Madame S est un peu comme mon amie imaginaire. Elle m’a été inspirée, pour partie, par des faits réels ; sous d’autres aspects, elle est totalement le fruit de mon invention. Madame S est un personnage aux multiples facettes ; ou plutôt, elle est en elle-même de multiples personnages. Elle est douée de super pouvoirs. Parfois, j’éprouve le besoin de lui écrire. Et souvent à propos de musique. Elle est un peu mon beta-testeur, ma lectrice idéale.)

Décembre 2020

Let’s burn down the cornfield

Let’s burn down the cornfield

And we can listen to it burn

You hide behind the oak tree

You hide behind the oak tree

Stay out of danger ‘till I return

Oh it’s so good

On a cold night

To have a fire

Burnin’ warm and bright

Let’s burn down the cornfield

Let’s burn down the cornfield

And I’ll make love to you while it’s burning.

Randy Newman (1977)

Bonjour Madame S,

comment allez-vous ? Vous allez bien. Vous allez vite. Vous courez. Vous courez et parfois, vous parvenez à ne penser qu’à votre course. Car les les gens comme vous font des trucs comme ça, ils savent faire le vide. Vous n’êtes plus que pieds, souffle et endurance. Vous ne pensez pas à Randy Newman.

D’ailleurs, vous ne savez même pas qui c’est, Randy Newman. Qui c’est, Randy Newman ? me demandez-vous en sortant soudain de votre bulle. Et vous êtes un peu agacée que je vous aie déconcentrée comme ça. Ne vous fâchez pas ; vous gagnerez à connaître Randy Newman.

Enfin, je parie que vous ne connaissez pas Randy Newman. Pari risqué, mais je suis tellement joueur, j’aime les paris. Si ça se trouve, vous êtes une spécialiste de Randy Newman, peut-être même l’avez-vous déjà rencontré, à Baltimore, ou à Los Angeles.

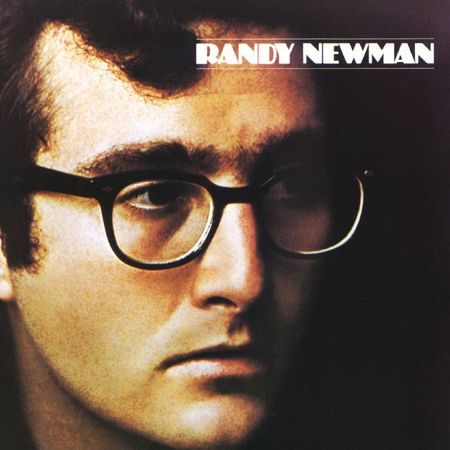

Mais je fais le pari que vous ne le connaissez pas. Et bien, Randy Newman, c’est un vieux type à lunettes, qui fait de la musique. Randy Newman, c’est lui (il y a quarante ans) :

Madame S, je vous présente Randy Newman, c’est mon ami. Randy, may I introduce to you Mrs S. She’s a runner, and a lot of things, she has glasses just like you, Randy, she doesn’t know you but she knows you as you know and I know, let me tell her,

dis-je dans mon anglais approximatif. Un anglais un peu dégradé, mais correct. J’étais bon en anglais ; j’étais vraiment très bon. Et ça, c’est grâce à mes professeures d’anglais, à qui nous devons rendre hommage ce matin. Je n’ai eu que des femmes, comme profs d’anglais, et souvent des très belles femmes. Allez savoir pourquoi, c’est peut-être la matière qui veut ça, l’anglais rend les gens beaux. En quatrième, ma prof d’anglais s’appelait Madame Rosset. Comme le joueur de tennis suisse. Non, pas Roger. Pas Wawrinka non plus. Marc Rosset, mais si, le grand type qui ressemble à Tintin, avec l’air marrant. Vous vous souvenez de Marc Rosset, madame S ? Champion olympique, tout de même. Mais je m’égare, restons concentrés. Focus on the Randy. Madame Rosset est aujourd’hui une vieille mamie super mignonne, regardez-la lire Mrs Dalloway au coin du feu. Dans une édition anglaise. Car les profs d’anglais peuvent lire Virginia Woolf dans le texte, alors que nous, les humains, on ne peut pas. Elle tourne doucement les pages de son roman, et parfois elle lève les yeux, regarde par la fenêtre et voit sans les voir les mésanges qui vont et viennent et picorent les graines qu’elle a mis dans la petite mangeoire accrochée au tilleul. Elle ne pense pas aux mésanges. Elle pense à son passé. Elle pense aux milliers de collégiens qu’elle a rendus fous d’amour, autrefois. Tous ces garçons qui s’endormaient en pensant à elle. Elle ne faisait pas exprès. Lorsque j’étais en quatrième, Madame Rosset était une jeune femme absolument sublime. Elle n’y pouvait rien. Elle était belle, c’est tout. Elle nous a fait étudier Hotel California en cours.

On sait comment cette chanson attaque, après une longue intro super romantique, guitare, basse : les cinq coups de batterie, et puis cette voix légèrement inquiète, semblant venir de loin, qui dit :

On a dark desert higway

Cool wind in my hair

Warm smell of colitas

Rising up through the air

Bref, tout le monde connaît. C’est l’une des chansons les plus célèbres de toute l’histoire du rock. Le reste de la discographie des Eagles n’a aucun intérêt, mais ils ont sorti ça, cette chanson immortelle, qui peut faire effet même sur des personnes nées en 2008 (j’ai testé pour vous). Hotel California, c’est une chanson magique. Aujourd’hui, elle nous saoule un peu, c’est quand même une vieille rengaine. Mais à l’époque, il faut bien imaginer qu’elle est magique. Il suffit de la faire écouter à une fille et aussitôt elle tombe en amour. Ou du moins, c’est possible.

Moi, en quatrième, je ne connais pas encore Hotel California. Je ne connais pas non plus Stairway to Heaven, je ne connais rien. Je suis absolument innocent. Hotel California, c’est déjà presque une vieille chanson, à l’époque. Pour Mrs Rosset, cela lui rappelle certainement des souvenirs amoureux, c’est pour ça qu’elle veut nous la faire étudier en classe. Et elle a bien raison, on peut travailler en se faisant plaisir. Il paraît. Et donc elle a son poste de musique, elle nous fait écouter Hotel California dans la classe, peut-être que pendant l’intro elle se laisse aller à fermer les yeux, et là, mes camarades et moi, nous admirons le bleu sur ses paupières. Elle en a mis un peu trop, elle voulait se faire belle pour les Eagles. Elle se laisse aller à la boucle de guitares absolument irrésistible, elle pense à Rick, ou Nick, ou Philip, son petit ami britannique qui lui a fait découvrir l’amour en 1976. Sacré coquin, ce Nick. Moi aussi, si j’avais eu Hotel California… Bref.

Nous écoutons cette chanson et je tombe amoureux de Madame Rosset. Et de la musique rock. Et de la langue anglaise. (Et de Lydie Vasseur, qui est dans ma classe et qui est une fan absolue du groupe Téléphone ; mais c’est une autre histoire).

A première vue, Hotel California raconte un rêve, tout simplement. Le narrateur arrive dans un hôtel idyllique, dans lequel il rencontre toutes sortes de personnages qui font des trucs plus ou moins louches (comme poignarder un type lors d’une sorte de cérémonie). A la fin, ça devient de plus en plus angoissant, il essaie de quitter cet hôtel, mais il est enfermé, comme on l’apprend dans les deux dernières lignes :

You can check out any time you like

But you can never leave.

Ce que nous ne dit pas Mme Rosset, car nous ne sommes encore que des enfants, c’est que cette chanson parle en réalité de drogue, d’addiction, et d’un centre de désintoxication duquel on ne peut pas partir. C’est sans doute tiré de la propre expérience de Glenn Frey, le parolier, chanteur et guitariste de ce morceau. Nous ne l’apprendrons que des années plus tard, lorsque nous deviendrons musicologues. Mais ce n’est pas grave. J’apprends cette chanson par cœur, j’en donne une traduction quasi parfaite pour plaire à ma prof d’anglais. « Very good, John », me dit-elle devant tout le monde, avec un large sourire de sa bouche très rouge, et je m’évanouis d’amour sur ma table. (Table sur laquelle il est gravé au cutter : « Bon Scott is not dead, he is in hell and he plays hard rock », mais ce n’est pas le moment de parler d’AC/DC).

Randy Newman, lui, raconte les rêves d’une façon sublime. Il est extrêmement percutant, simple et rapide, malgré son physique de comptable. On se souvient, car on les collectionne, du précédent texte de Jean Poussin, qui commençait par ces mots de Randy Newman : Last night / I had a dream / You were in it / And I was in it with you. Avec ces quelques mots très simples, et le ton sur lequel ils sont chantés, on comprend tout de suite qu’il va se passer quelque chose. Et très vite, on est là avec Randy, on se débat avec lui dans son rêve, c’est horriblement angoissant, sa chérie est allongée par terre et lui dit « Peux-tu me dire quel est ton nom? » et c’est horrible, on voudrait en sortir, mais on ne peut pas. Enfin, sur ce point, il va falloir me croire sur parole ; sur ce point comme sur beaucoup d’autres sujets. Car je ne peux pas vous prouver que Randy Newman est un génie : lorsque je le traduis, ça sonne un peu faux. Je ne vais pas trop m’y risquer. Comment parler de musique quand on est incompétent ? J’essaie de laisser parler mon cœur. Mais je ne sais pas être direct et efficace, on l’a déjà entendu sous ma plume, ça ; je suis trop bavard.

Bref, Last Night I Had a Dream est un chef d’œuvre, cent fois supérieur à Hotel California en termes d’intensité et d’émotion esthétique ; seulement, il s’en est vendu 100 000 fois moins. Et essayez de coucher avec une fille en lui faisant écouter du Randy Newman : ça ne marche pas. (Même si à mon avis, Let’s burn down the cornfield, qui ouvre ma lettre, est absolument torride).

Les liens se font

Comme dit ma psy, les liens se font. Aucun rapport, sinon mes élucubrations, entre les Eagles et Randy Newman. C’est du moins ce que vous vous dites : « Monsieur Poussin, je ne vois pas le rapport entre Randy Newman et les Eagles ». Eh bien, si. Il y en a un. Pour être honnête avec vous, je l’ai appris aujourd’hui même, en lisant l’article Newman (Randy) de mon dictionnaire du rock. Il se trouve que sur l’album Little Criminals, de Randy Newman, c’est Glenn Frey qui fait les chœurs. En anglais, on dira plus justement : background vocals. Et Glenn Frey, c’est le chanteur des Eagles, autrement dit celui qui nous parle de son rêve à la con ou de sa dépendance à la coke dans la fameuse chanson, autrement dit : une immense star. Et cette immense star fait les chœurs derrière Randy Newman, presque personne ne s’en aperçoit. Et il fait ça quelques mois après Hotel California, qui s’écoulera à plus de neuf millions d’exemplaires l’année de sa sortie. C’est là que j’en viens (laborieusement) au point où je voulais en venir : Randy Newman est l’idole des musiciens, de quasiment tous les musiciens américains ou même britanniques. Et pourquoi ? Parce que c’est un génie, je vous l’ai déjà dit. Certains disent : c’est un musicien pour musiciens. Façon de dire qu’il est génial, que « les vrais savent » ; mais qu’il ne touche pas le grand public.

Seulement aujourd’hui, par la grâce de Jean Poussin, Randy Newman va commencer à toucher le grand public.

Mon histoire avec Randy Newman commence par une interview. Et non pas, comme on en a l’habitude, par une femme. Je vois bien que vous êtes déçue : vous aimez bien mes histoires d’amour-ratées-et-rigolotes-parce-que-quand-même-le-rire-prend-le-dessus. Eh bien non, pas cette fois. Je découvre le nom de Randy Newman à l’âge adulte, parce qu’il est en couverture du magazine Rock & Folk avec Mark Knopfler. Ce vieux Mark Knopfler avec sa tronche pas possible. A l’époque, je suis un grand fan de Dire Straits. J’en ai un peu honte, c’est tellement banal, et tellement peu punk. Mais je suis prêt à défendre Dire Straits avec toutes mes armes, alors attention.

Il y a dans ce magazine une interview croisée entre Mark Knopfler et Randy Newman, parce qu’ils se trouvent dans le même hôtel à l’occasion d’un festival. Et que lit le jeune et innocent Jean Poussin, à l’aube de sa rencontre avec Randy Newman ? Oh comme j’aime me rappeler ces moments. Les moments où l’on ne connaît pas encore quelque chose ou quelqu’un, mais c’est imminent, et d’un seul coup, paf, on connaît, et plus rien n’est comme avant, on ne peut jamais retrouver l’état dans lequel on était avant de connaître ce truc, cette personne. C’est la première fois que je rentre dans le palais des sports de Beaublanc, et j’entends les lourds battements de tambour des supporters, et je ne sais pas que ce lieu deviendra mon église. C’est la première fois que je rencontre ma femme, elle est libraire, et elle est timide, et je fais des blagues, et qui pour imaginer que l’on aura des enfants ensemble ? C’est mon ami Guillaume qui place amoureusement, religieusement, le CD de « Led Zeppelin IV » dans le tiroir de la chaîne, et je vais écouter pour la première fois Stairway to Heaven, et ma vie va changer.

Hum, hum. Oui, et donc que lit notre jeune ami dans ce magazine ? Il lit les éloges de Mark Knopfler, alors chanteur, lead guitariste et auteur-compositeur du groupe le plus populaire au monde. Mark Knopfler est très ému, il dit que pour lui, Randy Newman est l’un des plus grands créateurs que la musique ait connu. Qu’il est aussi important que les Beatles. Qu’on ne peut pas écrire des chansons sans vénérer l’œuvre de Randy Newman.

Voilà qui éveille mon intérêt. La réponse de Randy Newman, qui est, on le verra, un type très ironique, est assez amusante, il dit : « Oui c’est gentil ce que dit Mark Knopfler, mais je préférerais avoir son compte en banque. Il vend plus de disques dans cet hôtel que moi dans le monde entier ».

Oui, car vous le savez bien, Madame S, il n’y a pas forcément de rapport entre l’audience et la qualité artistique. Regardez, moi, par exemple. Regardez-moi. Je suis doué mais je n’ai que quelques lectrices, et ça ne me rapporte pas un rond. Juste quelques likes. Bref, Newman est méconnu. Il se trouve que quelques années plus tard, il deviendra beaucoup plus riche que Mark Knopfler, tout en demeurant méconnu, comme nous le verrons tout à l’heure.

À compter de ce jour, vu que je suis quelqu’un d’un peu obsessionnel, je vais traquer l’œuvre de Randy Newman dans tous les coins. Je vais me procurer tout ce qui est procurable, mot qui n’existe pas, mais on s’en fout, car on en a besoin, de tous ces disques de Randy Newman, même si ça doit passer par des mots qui n’existent pas. Et je découvre une œuvre immense, fascinante. Et je rencontre un homme étrange, caustique, mais infiniment généreux. Randy et moi, on ne se quittera plus jamais.

Comment décrire l’œuvre de Randy Newman à une néophyte (ou supposée telle) ?

Enfin, vous croyez que vous ne connaissez pas Randy Newman. Mais en fait, vous le connaissez. Vous connaissez au moins une de ses chansons. Car, lorsque vous étiez un jeune homme, vous avez fantasmé sur Kim Basinger. Ne niez pas, vous pouvez tout me dire, ça ne sortira pas d’ici. Quel adolescent n’a pas été amoureux de Kim Basinger ? Kim Basinger, on l’a un peu oubliée aujourd’hui, c’est le prototype de la blonde super canon. Elle s’est fait connaître en 1983 comme James Bond girl dans Jamais plus jamais (Never say never again). Elle est sublime.

Bon, j’avoue, c’est pas trop mon type de femme ; moi, je serais plutôt brune à lunettes. Mais enfin, elle est torride. J’ai choisi la photo la plus sage, la plus habillée, parce que je respecte Kim, les gens se sont tellement moqué d’elle. Sur le web on trouve surtout des photos d’elle où elle est à moitié nue. Ou des photos d’elle vieille, avec la peau tirée (elle a presque soixante-dix ans aujourd’hui) parce qu’elle a eu recours à la chirurgie esthétique et les gens, ça les rend furieux. Jaloux. Les gens sont méchants.

Mais où voulais-je en venir ? Ah oui. En 1986, sort un film d’Adrian Lyne qui s’appelle Neuf semaines 1/2. Un épouvantable navet. Ce film raconte une histoire d’amour un peu sadomaso entre Kim Basinger et Mickey Rourke. Et il y a une scène très célèbre, où Kim se déshabille sous le regard de son amant, sur une chanson particulièrement sensuelle qui s’appelle You Can Leave Your Hat On. Vous vous en souvenez, cette chanson reste dans la tête, avec son entêtant refrain. La chanson raconte un strip-tease, ça tombe bien. Le type dit à la femme « Tu peux garder ton chapeau », ce qui veut dire qu’elle enlève tout le reste, évidemment. Et il lui dit:

You give me reason to live

You give me reason to live

You give me reason to live.

Car c’est une chanson d’amour. Une chanson magnifique, entre nous soit dit. Mais là, dans ce contexte, elle est très vulgaire, parce que cette scène de strip-tease est ridicule. Vulgaire aussi, le sourire concupiscent de Mickey Rourke. Et vulgaire, la voix hyper sensuelle de Joe Cocker, les chœurs derrière, les cuivres beaucoup trop lourds, rien ne va là-dedans. J’aime bien Joe Cocker, n’allez pas croire que je vais en dire du mal. J’ai un double album live de lui absolument remarquable. Mais Joe Cocker est con comme un boulon. Et que fait-on quand on a une voix sublime mais pas de talent ? Et bien, on chante les chansons des autres. Et c’est ainsi que l’on s’aperçoit qu’on connaît Randy Newman. Cette chanson, c’est lui qui l’a écrite. Et chantée, et publiée en 1972 sur son troisième album. Mais personne ou presque ne la remarque, à l’époque. Pourtant, sa version est magnifique : tout en retenue, en ironie et en sensualité.

Randy Newman n’a pas une tête de rock star. Il a des lunettes, bon, vous me direz, Elton John aussi. Mais Randy a une tête quelconque, et une voix pas très agréable, de prime abord. Mais, il a un génie incroyable. Il sait tout faire. C’est un parolier hors pair, un poète. Extrêmement précis, ses textes vont droit au but, il est économe de ses mots, à l’inverse de Jean Poussin qui est, on l’a dit, très dépensier. C’est aussi un mélodiste fabuleux. Un pianiste virtuose. Un compositeur exceptionnel, capable de tirer des larmes de n’importe qui (en tout cas de moi, c’est certain). Et pour couronner le tout, c’est un producteur et arrangeur de grand talent, ses musiques sont toujours richement orchestrées, sans en faire trop, non plus.

Et vous connaissez Randy Newman par un autre biais. Imaginons un instant que vous êtes une enfant, une enfant adorable, avec des lunettes à fleurs. Elle a neuf ou dix ans et elle regarde un Disney, mettons « Toy Story » ou « La Princesse et la grenouille ». Et elle chante les chansons du film. Par exemple, elle chante ceci :

Chaque matin je me mets au travail

Je vais gagner cette bataille

J’irai au bout du rêve

Et pour ça je travaillerai sans trêve

Oui, au bout du rêve.

Et voici où nous en sommes aujourd’hui : l’enfant a bien grandi, elle est allée au bout du rêve, elle est devenue ce qu’elle voulait être, elle est une grande chirurgienne, une psychologue célèbre, ou une artiste. Et quand elle rencontre des montagnes, et bien, elle les soulève, comme dans la chanson de Randy Newman. Voilà ce que nous devons, vous et moi, à Randy Newman.

Oui, car Randy Newman, ayant constaté que ses albums se vendent peu, a trouvé un filon, un filon extrêmement juteux : il écrit des musiques de films. Pour Disney, notamment. Il le fait très bien, car c’est Randy. Son génie mélodique lui permet d’écrire des chansons qui rentrent tout de suite dans la tête des enfants. Et dans la tête de leurs parents, qui en ont marre, mais marre, de faire la vaisselle en ayant ces chansons idiotes dans la tête. Mais c’est trop tard, ils sont pris dans les filets de Randy Newman, et ils seront bien obligés d’acheter à la petite sa Barbie-Princesse Tiana, et voilà comment Randy Newman participe de la grande entreprise capitaliste.

I burn down your cities – how blind you must be

I take from you your children and you say how blessed are we

You all must be crazy to put your faith in me

That’s why I love mankind

You really need me

That’s why I love mankind.

Ironique

Comme vous, je me retrouve pleinement dans Randy Newman. Certains ont pu dire de lui qu’il était cynique. Moi, je dirais plutôt : ironique. Ironie que je partage avec lui, avec infiniment moins de talent. J’aime faire semblant d’être méchant, j’aime taquiner, j’aime dénoncer, aussi. Mais toujours avec empathie. Randy Newman, c’est pareil. Il a un amour infini pour l’humanité, tout en étant conscient de ses travers. C’est un artiste, et comme tous les grands artistes, c’est aussi un penseur. En lui, se croisent sans cesse la laideur et la beauté du monde. Il y a une chanson qui s’appelle That’s why I love mankind : « C’est pourquoi j’aime l’humanité ». Dans cette chanson, Randy met en scène un dialogue imaginaire entre dieu et l’homme. Les hommes implorent dieu, lui font des tas d’offrandes ; et dieu en retour ne leur donne que des souffrances, des fléaux. Mais il les aime, justement parce qu’ils sont si faibles, si crédules.

C’est une chanson aux multiples lectures : elle peut apparaître comme une critique de la religion et c’est le cas ; une dénonciation de la bêtise humaine. Mais elle est aussi, dans le même mouvement, une déclaration d’amour pour l’humanité, un éloge de la transcendance.

Toute l’œuvre de Randy Newman est ainsi, dans cet alliage subtil entre moquerie et compassion. Il est aussi un conteur exceptionnel : il peut raconter l’arrivée d’Albert Einstein aux Etats-Unis, ou bien l’histoire d’un montreur d’ours qui va de foire en foire, ou encore une vieille femme qui boit son thé en 1905, à Dayton, Ohio. J’aimerais tant avoir son pouvoir d’évocation. J’aimerais pouvoir vous faire écouter, là tout de suite, une chanson comme If you need oil. L’un de mes titres préférés de Randy. Sur une mélodie infiniment triste, il y campe un pompiste qui s’ennuie à mourir, tout seul dans sa station-service. La nuit est tombée, et aucune voiture ne s’arrête. Il se sent si seul. Et il implore quelqu’un, peut-être une amie imaginaire. Chérie, je t’en prie, viens me voir à la station. Et je nettoierai ton pare-brise. Si tu as besoin d’huile, je te donnerai de l’huile ; et je ferai le plein de ton réservoir. Chérie, je t’en prie, viens me rejoindre à la station-service. Tu sais je me sens si seul. Apporte un peu de vin, pour l’inspiration. Et tu porteras un ruban dans tes cheveux.

Et voilà, vous pleurez. Ne soyez pas gênée. Avouez que ça fait du bien. La vie n’est pas toujours rose, mais s’il existe des chansons comme If you need oil, alors, elle vaut la peine d’être vécue.

Et parfois, Randy Newman est totalement incompris : c’est le propre des grand artistes. En 1977, il sort « Little Criminals », un album splendide, l’album de la maturité. On peut voir la pochette en page 2. L’album s’ouvre sur une chanson qui s’appelle Short people. Randy s’y moque des petites personnes, de façon particulièrement horrible :

Les petites personnes n’ont pas de raison d’exister

Elles ont des petites mains

Et des petits yeux

Et elles se promènent

En disant des gros mensonges

Elles ont des petits nez

Et des dents minuscules

Elles portent des platform shoes

Autour de leurs sales petits pieds

Oh non, je ne veux pas voir de petites personnes par ici.

Cette chanson est une satire, elle dénonce évidemment le racisme, l’intolérance, elle est un plaidoyer pour l’intégration des handicapés. Mais pourtant, à cause de cette chanson, Randy a eu plein de problèmes. Il a été attaqué en justice par des associations de défense des personnes de petite taille. On a du mal à le croire, mais c’est vrai.

Ain’t no lion or tiger, ain’t no mamba snake

Just the sweet watermelon and the buckwheat cake

Everybody is as happy as a man can be

Climb aboard, little wog, sail away with me

Sail away

Sail away

We will cross the mighty ocean into Charleston bay.

Sail Away (1972)

Sail Away est sans doute la chanson la plus emblématique de Randy Newman, la plus connue aussi, à part le truc du strip-tease. Elle est majestueuse et chaloupée, son rythme est irrésistible. Oui parce qu’en plus de toutes les qualités citées plus haut, Randy aux doigts d’or a aussi un sens inné du swing. Vous l’écoutez, et aussitôt vous vous balancez. Sail Away est une ode à l’Amérique, il y est question de traverser l’océan et de découvrir ce pays où tout le monde est heureux. Du moins, c’est ce que j’ai longtemps cru. Parce que je ne connaissais pas le sens du mot wog, ni n’ai voulu chercher sa définition. Je pensais qu’il disait juste un truc du genre « Monte à bord, mon pote ».

Or, pas du tout. Wog signifie à peu près « négro ». Et ces trois lettres font basculer tout le sens de cette chanson, car on comprend qu’il s’agit d’un capitaine de bateau négrier qui essaie de faire croire à sa pauvre cargaison d’esclaves qu’ils vont être heureux au pays de la liberté. Et ce que je croyais un éloge devient une dénonciation, tout en restant, parce que c’est Randy, parce que c’est subtil, tout en restant une déclaration d’amour pour son pays.

Merci de m’avoir lu, Madame S. Bien à vous

Rufus Wainwright : promesses non tenues (lettre à Madame S.)

Décembre 2020

Chère Madame S,

Repensant aux différents textes que je vous ai transmis, je réalise que j’y parle beaucoup de femmes et de séduction. Je suis hyper romantique.

Et c’est très fatigant. Vous ne pouvez pas imaginer comme c’est fatigant d’être hyper romantique ; on pleure tout le temps, des larmes de joie, d’exaltation, et ce n’est pas ce que la société attend de vous lorsque vous êtes un grand garçon. Ces jours-ci j’écoute en boucle le premier album de Rufus Wainwright. Cet album est sorti en 1998, il avait vingt-cinq ans, et moi vingt-sept. Ce fut une rencontre parfaite, entre Rufus et moi. Cet artiste est parfaitement agaçant. Il est beau, il est richissime, bien né. Son père, c’est Loudon Wainwright III, une icône de la musique folk. Il descend aussi de Peter Stuyvesant. Il n’aura jamais assez d’une vie pour dépenser tout l’argent familial. Il est homosexuel mais il a eu une fille avec la fille de Leonard Cohen (Canadien comme lui). Bref, le type qui a tout. Parfaitement agaçant.

Mais en 1998 il sort son premier album et c’est une énorme claque. On oublie d’où il vient, il a touché à la grâce. Je passai des semaines entières à l’écouter en pleurant, au lieu d’aller dans des soirées pour séduire des filles. Il y a douze chansons, elles sont toutes insupportablement romantiques, elles parlent toutes d’amour, toutes elles vous déchirent le cœur. La production est absolument splendide, elle est signée Van Dyke Parks, Lenny Waronker et Jon Brion, entre autres. Forcément, le jeune Rufus a des relations. La richesse des arrangements, l’audace de l’interprétation, la poésie des textes, le lyrisme des mélodies, il y a tout dans ce disque. Et surtout la voix. Ce jeune homme a une voix splendide, il est né comme ça. Assez proche de la mienne comme tessiture, et nasillarde comme moi. Ce qui me permet de chanter à tue-tête ses chansons, au volant par exemple, ou en vidant le lave-vaisselle. C’est sans doute un peu difficile pour mon entourage : ma femme, mes filles sont toutes trois musiciennes et je ne chante pas très bien. Beaucoup moins bien que Rufus. Parfois j’oublie cet album pendant des mois, voire des années, mais je finis toujours par y retomber, et je redeviens insupportablement romantique.

À l’époque, j’étais enchanté et tout excité de découvrir un jeune artiste de mon âge, et je me disais que j’allais suivre Rufus toute ma vie. Que ce serait comme un compagnon, qui serait toujours là pour moi, que nous allions vieillir ensemble.

Mais Rufus Wainwright n’a pas tenu ses promesses. Dès son deuxième album, j’ai complètement décroché. Les compositions étaient boursouflées. Le lyrisme de sa voix, si puissant, n’était plus qu’un sorte de pose un peu gênante (d’ailleurs, son deuxième album s’appelait Poses). Virtuose, certes, mais en vain. Les albums médiocres se sont succédés. La magie avait disparu, et j’ai cessé de suivre ce qu’il faisait. Ah désolé mon téléphone sonne, je suis obligé de prendre, je suis au bureau après tout.

Je viens de passer vingt minutes au téléphone avec notre nouvelle chargée de clientèle Orange. Elle s’appelle Sonia Ragi et elle appelait pour se présenter et expliquer la démarche : Orange veut renouer avec ses clients, en identifiant pour chaque client un interlocuteur dédié auquel nous aurons un accès direct via une adresse mail, et même son numéro de mobile. C’est pour « remettre un peu d’humanité au cœur de la relation client », me récite Sonia. J’accueille très favorablement cette initiative. Je suis gentil avec Sonia : on sait ce que c’est, Orange, y a quand même eu beaucoup de suicides dans cette boîte. Alors je lui dis combien je suis content de l’entendre. Je lui fais ma voix de velours, ma voix Rufus. Elle est basée à Pessac, me dit-elle. Elle a une délicieuse petite pointe d’accent. Je la fais rire. Me voilà rassuré sur ma capacité à séduire. Cette relation client me met de bonne humeur. C’est plutôt bien parti, entre Sonia et moi. Vingt minutes et j’ai déjà son 06.

À l’instar de Rufus, moi aussi, j’ai déçu. Je n’ai pas tenu mes promesses. À vingt-cinq ans j’étais promis à un bel avenir, la sève montait en moi et j’allais, c’est certain, renverser la littérature. Mon entourage était au taquet, je ne parlais que d’écriture. Je sentais toutes ces promesses en moi, et c’était tellement bon. Aujourd’hui, on attend toujours. Je n’ai même pas sorti mon premier roman. Et si c’était ce sentiment d’être rempli de promesses qui me rendait vivant ? Je ne crée pas, mais je peux créer. Ou je pourrais. Le fait de n’avoir encore rien fait me permet de rester jeune, et lorsque j’écris, je sens encore en moi cette énergie de mes vingt ans. Beaucoup d’écrivains (Melville par exemple) ont écrit sur cette idée de l’écrivain sans livre, de l’écrivain qui ne se réalise pas. Qui n’en est pas moins un écrivain. Cela me permet de patienter, même si j’aimerais bien que ça arrive, maintenant. Mes proches ont cessé de me demander des nouvelles de mon roman. J’ai trouvé quand même quelques formes pour écrire et être lu. Mais je ne suis pas satisfait. Il faut que ça se débloque. Il n’y a que vous, Madame S, pour me demander vraiment comment je vais. Du verbe aller.

Alanis et les listes (lettre à Madame S) – ma jalousie

It’s like rain on your wedding day

It’s a free ride when you’ve already paid

It’s the good advice that you just didn’t take

And who would’ve thought ? It figures

Alanis Morissette, Ironic, 1995

Vous, je sais pas, mais moi, j’aime bien Alanis Morissette. Certains trouvent ça trop « easy listening », moi je trouve ça très entraînant. J’admire son énergie à la Nadal. Pas grand-chose à voir avec Rufus Wainwright, si ce n’est qu’ils sont tous les deux canadiens et qu’ils ont le même âge. Alanis, en voiture, c’est trop bien. Je me suis levé en chantant Ironic, j’adore cette chanson. Le clip de Ironic est justement tourné dans une voiture. On y voit une Alanis Morissette souriante et paisible au volant, chantant doucement les couplets ; et puis trois autres Alanis qui font les folles et braillent le refrain.

Ironic est écrite selon le vieux principe littéraire des listes : dresser des listes de choses qui font plaisir, de choses qui sont belles, de choses qui font peur, etc. En l’occurrence, Morissette fait une liste de choses « ironiques », en bon français : de choses qui font mal à la gueule. Par exemple la pluie qui tombe sur ton mariage, ou une mouche dans ton verre de vin blanc. En littérature, on retrouve souvent cette construction par liste, chez Pérec ou Quignard par exemple. Ou, il y a très longtemps, chez Sei Shonagon, qui au début du XIème siècle dressait la liste des choses qui font battre le cœur1. Si vous ne connaissez pas, Madame S, je vous recommande les écrits de cette femme admirable. Les listes, ça marche toujours. Certains artistes contemporains en ont fait leur spécialité : Claude Closky par exemple. Plus proche de nous, on voit bien que ce principe est encore très populaire : en témoigne le succès d’un site internet comme Topito, par exemple. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Ah oui, c’est à propos de Philippe Delerm. L’autre jour, dans la lettre que je vous ai écrite, j’ai entamé une liste des choses de la vie, et je me suis arrêté parce que ça ressemblait à du Delerm. Or je méprise ce genre de littérature : « la première gorgée de bière », ce genre de truc. J’ai le mépris facile. Je déteste Philippe Delerm et son fils chanteur avec sa voix insupportable. Mais peut-être suis-je simplement jaloux. Je n’ai pas, pour ma part, trouvé la recette qui fonctionne.

PJ Harvey, ma copine secrète (lettre à Madame S)

Ces temps-ci, je commande tout le temps des disques de PJ Harvey. Parce que Dry, son premier album, que j’ai perdu, vient enfin d’être réédité. Et parce que mercredi, c’est l’anniversaire de ma meilleure amie, avec qui j’ai découvert PJ Harvey il y a près de trente ans. Et j’aime bien les cadeaux nostalgiques.

Pour être tout à fait honnête avec vous, c’est d’abord tout seul que j’ai découvert PJ Harvey. À la radio, un soir, dans ma petite chambre d’étudiant. Ce fut le grand frisson, je suis resté pétrifié en entendant exactement ceci :

Oh my lover

Don’t you know it’s alright

You can love her

And love me at the same time.

Much to discover

I know you don’t have the time.

But oh my lover

Don’t you know it’as alright.

Pour l’anecdote, c’était dans l’émission de Bernard Lenoir, sur France Inter. Le premier à avoir diffusé PJ Harvey en France. Et au début, j’ai cru qu’il avait dit « Pete Gervais ». Mais bref. Ce frisson-là, on ne s’en remet pas. Cette urgence dans la voix, cette guitare, cette crudité. Ce petit bout de femme de vingt-deux ans, qui vous chante des trucs comme « Je suis juste sèche / Tu me laisses sèche » (Dry). C’est marrant d’ailleurs, car elle est loin d’être sèche, elle est dans la flotte ou mouillée sur la plupart de ses pochettes d’album.

PJ, c’est ma copine secrète, je ne résiste pas à l’envie de vous mettre une photo d’elle. Au début on se dit mais d’où sort-elle ? Qu’a-t-elle vécu de si terrible pour exprimer de telles choses ? Pour t’attraper les tripes et les tordre dans son poing. Et je m’en fiche que ce soit une star aujourd’hui, qu’elle ait été reconnue et adoubée par tous les critiques. C’est toujours à mon oreille qu’elle murmure, qu’elle hurle. Pour moi. C’est ma copine.

Elle aurait pu s’en tenir là, rester comme Rufus l’artiste d’un seul disque, on s’en serait contenté, Dry c’était déjà l’album d’une époque, un peu comme In Utero de Nirvana, mais en mieux. En beaucoup mieux. Mais non, elle a continué, Polly Jean. Elle nous a retourné la figure avec Rid of me (1993), et puis elle nous a achevés avec To Bring You My Love en 1995. Celui-là c’est mon disque de chevet. À la sauvagerie des débuts, elle a ajouté une espèce de majesté, de classe folle, de distinction. Puis elle a creusé son sillon, un sillon plus politique, plus engagé, davantage militante que chatte sauvage ; mais toujours juste. Bien sûr, lorsqu’on la voit prendre ses grands airs de prêtresse avec son saxophone, on peut être un peu largué ; elle s’est acheté une respectabilité, comme on dit. Mais elle est toujours vraie, PJ. Et en concert, ça claque, mais de ouf (comme dit ma fille).

C’est ma copine et mon modèle, PJ. Elle prouve qu’on peut être heureux et créer. Enfin, je veux dire : avoir une enfance relativement normale, ne pas forcément en avoir pris plein la gueule, et devenir quand même artiste. Je pense que je suis un peu bloqué sur l’image du créateur tourmenté, qui doit souffrir pour créer. Voire même souffrir beaucoup. Voire même se mettre en danger. Kurt Cobain, lui, s’est suicidé.

Moi, je n’attends que la grande souffrance pour faire véritablement œuvre. Prenez une voiture, ou une grave maladie. Enlevez-moi mes filles, ma femme ou l’une de mes sœurs, je pense que je ferai direct un chef-d’œuvre. À moins que je ne sois paralysé par le chagrin. En fait, j’aimerais bien éviter d’en passer par là. Est-ce qu’on peut dire que je souffre suffisamment, dès maintenant ? Pour avoir le droit de créer ? C’est peut-être autre chose, le critère. D’ailleurs, il y a des tas de gens qui souffrent énormément, et qui n’en retirent absolument rien. Et c’est horrible.

« La plupart des groupes commencent par faire du rock n’roll, puis sortent un album expérimental pour gagner de la respectabilité, puis reviennent au rock n’roll. Nous, on a sauté une étape : on est passé directement du rock n’roll au rock n’roll ». Angus Young, AC/DC.

Kate Bush & Tori Amos (en passant par Pink Floyd)

« Run, sun », en anglais ça matche bien. La chanson Time de Pink Floyd est magnifique, et très simple. Le narrateur parle simplement du temps qui passe, trop vite. (Un peu comme dans Waterloo Sunset des Kinks. Mais, j’évoquerai les Kinks un autre jour. Je les aime trop pour les effleurer simplement). « Et tu cours et tu cours pour attraper le soleil, mais il se couche, et déjà il est derrière toi qui se lève à nouveau. » On voit le genre. C’est pas du Hegel, c’est vrai, mais faut le lire avec la musique. Dans cette chanson, il y a une autre phrase qui m’intéresse : Roger Waters écrit

Waiting for someone or something to show you the way.

C’est tout moi, ça. Et vous êtes celle qui va me montrer le chemin, bien sûr. On compte sur vous, Madame S !

Frissons dans la nuit

De Pink Floyd à Kate Bush, il n’y a qu’un pas, que nous franchissons allégrement, maintenant qu’on est lancés, vous et moi, dans cette course. La passerelle est évidente, puisque c’est David Gilmour (qui chante – pas très bien – sur Time) qui a aidé la jeune Kate Bush à signer son premier contrat. Et en 1985 Kate Bush sort un single qui deviendra un énorme tube, où il est aussi question de courir : Running up that hill. Ce n’est pas ma chanson préférée de Kate Bush : il y a déjà trop de mauvais goût années quatre-vingt, rien que sa permanente, au secours. De plus, cette chanson, malgré son titre, ne parle pas vraiment de course, mais on s’en fout : c’était juste que j’avais envie de vous parler de Kate Bush. Rappelez-vous : je fais ce que je veux. Je suis sûr que vous aimez Kate Bush, Madame S. (Sinon rendez-vous directement à la page 177). La première chanson de Kate Bush que j’ai écoutée, c’était Babooshka, sortie en 1980. C’était avec mon cousin Sylvain et j’ai ressenti un grand frisson à entendre cette voix sortie de nulle part. Et ces bruits de verre brisé. Puis, j’ai longtemps ignoré Kate Bush. Elle était assez populaire chez les gothiques, vous voyez, le genre qui écoutaient de la cold wave ; et moi j’étais anti-gothique. Mois j’étais soleil, j’étais Led Zep, j’étais Californie, j’étais Tim Buckley. Le sourire de Tim Buckley, Madame S. Je pourrais en parler pendant… Bref.

Un soir, j’étais dans la petite chambre d’étudiante de V., il y avait de l’encens, des bougies, V. avait mis son parfum trop fort. C’était entêtant, ce mélange des parfums. Peut-être même qu’on fumait de l’herbe aussi. Elle avait un dealer qui était un ami d’ami, il s’appelait David, elle me demandait de rester chez elle lorsqu’il venait, parce qu’elle le trouvait flippant. En fait il voulait juste coucher avec elle, à mon avis. Moi aussi d’ailleurs, mais jamais je n’ai poussé mon avantage, malgré toute cette ambiance, ces tentures, ces parfums, cette musique. C’est un soir comme ça que j’ai entendu pour la première fois Wuthering Heights. Et là, le coup à l’estomac. Le grand frisson. Wuthering Heights est une chanson admirablement construite, avec une progression intense, et la voix de Kate Bush y atteint des sommets d’étrangeté et de grâce. Dans cette chanson extrêmement romantique (d’où son effet sur le poussin), on sent tout le courage, l’opiniâtreté, la puissance de cette femme. Qui est arrivée toute seule à se faire un nom dans ce monde si masculin. Qui a travaillé d’une façon acharnée. Qui a trouvé sa voix et ne l’a plus jamais lâchée. Sans crainte des regards, sans peur du ridicule. Et dieu sait qu’elle a pu être ridicule, parfois !

Le clip de Wuthering Heights est ridicule. Enfin moi, je le trouve très émouvant. Il est un peu absurde. Kate y arbore une robe rouge vaporeuse, fermée au cou par une grosse fleur. Elle a une rose rouge dans les cheveux.

Elle se trouve dans la nature, une colline, des bois clairsemés. Un décor un peu triste. Et elle se livre à une chorégraphie grotesque, grandiloquente, exagérée. Si vous y rajoutez sa voix suraiguë, son maquillage outré et ses mimiques théâtrales, vous imaginez qu’on peut facilement se moquer de Wuthering Heights. Ce que n’ont pas manqué de faire mes filles lorsque j’ai voulu leur faire connaître Kate Bush via ce clip. Mauvaise idée. J’en ai été meurtri pendant des mois. J’ai failli changer de famille. Comment peut-on se moquer de Kate ? Comment peut-on se passer de Kate ?

Bon à vrai dire, j’ai perdu la trace de Kate Bush. Je ne m’intéresse pas du tout à ce qu’elle fait actuellement. Pour moi, elle a existé, elle a ajouté de la beauté au monde, ça me suffit. Elle a aussi fait énormément de chansons merdiques. Mais elle demeure immortelle. Ce soir, à la maison je l’écoute, et le frisson est toujours là.

When you gonna make up your mind ?

When you gonna love you as much as I do ?

When you gonna make up your mind ?

‘Cause things are gonna change so fast

All the white horses have gone ahead

I tell you that I’ll always want you near

You say that things change

My dear.

Tori Amos, Winter, 1992

A l’époque où j’étais étudiant, une artiste est apparue, qui doit tout à Kate Bush. Qui même, peut-on dire, a tout copié sur Kate Bush. Il s’agit de…, oui ! C’est bien, vous suivez. Il s’agit de Tori Amos. Prédominance du piano, compositions léchées, romantisme échevelé, mystère et voix haut perchée, Tori Amos faisait tout comme Kate Bush. Mais en mieux. Oui, j’ose le dire devant vous, Madame S, parce que je dois être sincère avec vous : en mieux. Le premier album de Tori Amos est une splendeur. Il s’appelle « Little Earthquakes » et il est sorti en janvier 1992. Tori Amos avait déjà une trentaine d’années, et une longue carrière de musicienne derrière elle. Le succès de cet album est immédiat. Tori Amos est rousse, et à moitié indienne cherokee : elle est Américaine, et pourtant tout en elle fait penser à la très anglaise Kate Bush.

Tori Amos joue de son physique, elle se fait volontiers filmer en très gros plan dans ses clips. On peut alors admirer ses cheveux roux, et sa bouche, qui n’est pas sans faire penser à la vôtre, Madame S, très mobile, avec une lèvre inférieure assez pleine. Tori Amos écrit et compose toutes ses chansons. Elles sont super romantiques, décidément on n’en sort pas. Moi, je découvre ça l’année de la sortie de l’album, grâce à M. M, c’est la plus belle fille de la fac. On est tous amoureux d’elle. M est chanteuse, elle fait partie d’un groupe de rock, on va la voir en concert. Elle sort avec le guitariste du groupe, un type plus âgé auprès de qui je me sens comme un gamin. M m’aime bien, parce que je suis marrant. Et émouvant. Elle me file des CD de musique, parce qu’elle sait que j’aime ça. Un album live de Bowie vraiment pas terrible, qui s’appelle David live. Et puis elle me passe Little Earthquakes, et je vais tomber aussitôt amoureux de Tori Amos. Et un peu de M, aussi. Je lui écris (à M, pas à Tori), elle me répond. Elle a une super belle écriture. Un jour elle m’écrit « j’aurais aimé que tu sois une femme ». Je passe des jours à relire sa lettre, à me torturer l’esprit avec cette phrase. Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Finalement, M aussi, on perd sa trace.

Mais Tori Amos reste en moi, reste avec moi. De temps en temps, le soir, et surtout quand vient l’hiver, je mets du Tori Amos, par exemple Winter.

Winter est une chanson parfaite, c’est un peu le pendant de Wuthering Heights. (En mieux, évidemment). Il y a quelques notes de piano, un peu tristes, et puis la voix de Tori arrive, en une ligne le décor est planté, on est dedans : La neige peut attendre / J’ai oublié mes mitaines. La chanson raconte l’histoire d’une vie, une petite fille qui apprend à marcher, à se tenir debout, à patiner sur la glace. Papa est là pour l’aider, mais il ne sera pas toujours là. Et puis la vie passe, la petite fille devient femme, puis un jour ses cheveux sont gris, c’est déjà le crépuscule. Et le refrain revient, lancinant : « Quand te décideras-tu ? ». On ne sait pas exactement sur quoi elle doit se décider, mais ce soir ces mots résonnent étrangement en moi. Tori Amos a écrit cette chanson pour moi, en vérité, et elle me parle tellement ce soir, depuis le passé. « Quand t’aimeras-tu autant que moi je t’aime ? ». On y est. Et je tombe finalement sur ce vers oublié : Skating around the truth who I am. Quand je vous dis que…

Je voudrais écrire quelque chose d’aussi beau, d’aussi simple que Winter. Pourquoi dois-je en passer par tous ces mots ? Pourquoi ne puis-je frapper au cœur ?

Tori Amos a cette façon de se cramponner à son piano, jambes écartées, de se vautrer sur son piano, de faire l’amour à son piano. Elle en fait des tonnes, elle rajoute plein de grimaces et mimiques, se sachant filmée aussi en gros plan ; et pourtant c’est la grâce pure. Enfin, c’était. Parce que Tori Amos n’a pas confirmé, elle non plus. On a bien cherché à la suivre, son deuxième, son troisième album, ouais, bof. On s’ennuyait. En vrai, j’ai vu sa tête aujourd’hui, elle approche de la soixantaine, et j’adore son visage mûri. Elle a des grandes lunettes. C’est une femme qui a l’air très chouette. Mais bon, artistiquement, on a décroché. La rencontre s’est faite avec cette Tori Amos de 1992, et uniquement celle-là.

Et moi je reste bloqué devant l’aube infiniment rougeoyante, infiniment prometteuse, de mes vingt ans.

Randy & les Red Hot (lettre à Madame S)

1er janvier 2021

There’s a red moon rising

On the Cuyahoga River

Rolling into Cleveland to the lake

There’s a red moon rising

On the Cuyahoga River

Rolling into Cleveland to the lake

There’s an oil barge winding

Down the Cuyahoga River

Rolling into Cleveland to the lake

Randy Newman, Burn On, 1972

Allez, écartons le voile, pénétrons ensemble dans cette année 2021 pleine de promesses. C’est excitant, quand tout reste à écrire, la page est blanche et rien de fâcheux ne s’est encore produit, cette année. À nous de faire advenir la beauté.

Je n’ai rien à vous dire ce matin ; à vrai dire, j’aimerais mieux être encore au lit. Mon chat fait tout ce qu’il peut à mes pieds, mais il faisait meilleur sous la couette. Je dormais bien, mais un petit ange en chemise de nuit est venu me chasser de mon lit. Cauchemar. Moi, en pareil cas, je vais écrire, mais les enfants font ce genre de trucs, ils vont voir leurs parents. J’ai regardé les chiffres lumineux du radio-réveil :

4:34

J’aime bien cette heure-là, on dirait que les deux parents, 4 et 4, tiennent par la main le petit 3 et lui font faire des sauts dans la rue. Acceptons alors ce signe du destin, et descendons écrire. J’aurais mieux fait de ne pas me coucher, de rester éveillé ; c’est ce que les gens font, la nuit du Nouvel An. Par exemple, en ce moment précis, je vous parie que mes trois sœurs sont encore réveillées. C’est une famille de couche-tard et de fêtards, dans laquelle je fais figure d’exception.

Moi, j’ai fermé les yeux à exactement

1:23

C’était une très belle heure pour s’endormir d’une année à l’autre : 1, 2, 3 comme le décompte du starter (mais à l’envers, car c’est la nuit), 1, 2, 3, partez ! Élançons-nous dans la neige fraîche et inviolée, Madame S, nos Nike sont les premières à y laisser leurs empreintes. Qu’allons-nous faire de toute cette liberté et de notre énergie de jeunes chiens ?

Hier soir, pour le réveillon, j’ai tenté de mettre du Randy Newman. Mais ça n’a pas marché. Il faut avouer que Randy, ça ne fait pas très Nouvel an.

Voyez la tête qu’il fait sur la pochette de son premier album, Madame S, ça vous donne envie de faire la fête ? Moi non.

Je dois reconnaître que je ne suis pas très doué, comme DJ. J’aimerais tant être DJ, parce que je connais tellement de belles musiques ; mais je ne sais pas bien prendre le pouls d’une soirée. Je suis un peu l’anti-Vernon Subutex. Vous avez lu Vernon Subutex, Madame S ? C’est l’histoire formidable d’un disquaire à la dérive, qui devient SDF mais également DJ, un DJ aux pouvoirs magiques : il sait exactement ce qu’il faut aux gens, pour danser, et pour être heureux. C’est un livre extra, j’ai même écrit un courrier à Virginie Despentes, après l’avoir terminé. Enfin, j’ai commencé un courrier, mais je ne l’ai jamais fini, parce qu’à l’époque, je n’étais pas très entreprenant. J’adore Virginie Despentes, ce qui peut surprendre de la part d’un garçon aussi sage que moi, mais je n’ai pas fini de vous surprendre.

Ma plus jeune fille sera sans doute plus douée que moi, comme DJ : au moment de changer de musique, elle a sorti au hasard l’album Music de Madonna. Mais il n’y a pas de hasard dans la main d’une petite fille. Tout le monde s’est mis à danser, sur Music. La soirée était lancée. Et elle s’est bien passée.

Tout ça ne m’a pas empêché de m’endormir en chantant du Randy Newman ; et de me réveiller à Cleveland, avec cette chanson qui parle de la rivière Cuyahoga. Les Américains, ils ont des noms de rivière super cool. Les nôtres s’appellent Vienne, Seine, Maine, Vilaine, on voit tout de suite qu’on va s’ennuyer. Alors que eux, non : Cuyahoga. Ce qui signifie « rivière tordue » ou « rivière de travers » en indien iroquois.

La rivière Cuyahoga traverse Cleveland (Ohio) avant de se jeter dans le lac Erié. Elle est un symbole de la prise de conscience écologique aux Etats-Unis, car en 1969, elle a littéralement pris feu, à cause des produits chimiques qui s’y étaient déversés. C’est cet épisode que Randy Newman raconte sur Burn on. Et ce qui est génial, c’est que dans cette chanson, il s’adresse à la rivière comme à une personne, c’est une déclaration d’amour à la rivière. Brûle, grande rivière, brûle. Voilà ce que peut faire un authentique artiste : faire feu de tout bois. Sans mauvais jeu de mots.

Ceci peut nous faire penser à « Smoke on the Water », de Deep Purple, qui s’appuie sur l’incendie du Casino de Montreux, au bord du lac Léman. Ce titre est d’ailleurs sorti la même année que « Burn on », c’est fou, non ? Mais on ne s’intéresse pas trop à Deep Purple, même s’ils ont pu parfois nous faire frissonner dans la nuit. À part leurs noms, qui sont trop beaux, je les cite ici pour le plaisir d’écrire de beaux noms anglais : Ritchie Blackmore, John Lord, Ian Paice, Ian Gillan et Roger Glover.

Sometimes I feel

Like I don’t have a partner

Sometimes I feel

Like my only friend

Is the city I live in

The city of angels

Lonely as I am

Together we cry

I drive on her streets

Cause she’s my companion

I walk through her hills

Cause she knows who I am

She sees my good deeds

And she kisses me windy

I never worry

Now that is a lie

Red Hot Chili Peppers, Under The Bridge, 1991

Bon, en fait, ça aussi, commencer des lettres par des longues citations de chansons, ça nous reconnecte à l’adolescence. Certains pourraient dire que c’est de la régression. Mais en fait, c’est le genre de trucs qu’on a toujours aimé faire ; seulement, à un moment, on se l’est interdit, parce qu’il fallait se montrer adulte.

Samedi 2 janvier 2021

Et il arrive que je me réveille avec dans la tête une chanson des Red Hot Chili Peppers, à cause de mécanismes du cerveau dont je ne connais strictement rien. Vous, peut-être, vous savez, vu que vous êtes un peu neurologue sur les bords. Rien à voir entre Randy Newman et les Red Hot ; sauf peut-être, en cherchant bien… Mais on ne va pas chercher. Je voudrais finir cette lettre qui n’est qu’une courte lettre de bonne année.

En revanche, il y a un rapport entre l’album « Blood Sugar Sex Magic », dont est extraite cette chanson, et l’année qui vient de naître. En 2021, nous allons fêter les trente ans de cet album qui, selon l’expression consacrée, n’a pas pris une ride. Et moi je dis qu’il ne faut pas rater une occasion de fêter un truc. Faisons donc la fête. Warner (qui est aussi la maison d’édition de Randy Newman, ah ! Le voilà le rapport!) ne manquera pas de faire une édition collector à l’occasion de ces trente ans, avec trois inédits pourris trouvés au fond de la cave d’Anthony Kiedis. Et des pigeons comme moi l’achèteront, si ça se trouve.

Tandis que chauffe l’eau pour mon thé, debout dans la cuisine et déjà au taquet, je feuillette le livret de « Blood Sugar Sex Magic ». Voyez comme ils sont beaux, comme ils sont jeunes surtout, voyez comme ils aiment se montrer torse nu et exhiber leurs tatouages. Ils sont tous camés jusqu’aux yeux, mais ils sont bourrés d’énergie, et surtout bourrés de talent. Et ils vont mettre une grande claque au monde de la musique avec cet album, en mélangeant funk, hip-hop, métal et blues ; un album qui est aussi chargé qu’une bombe atomique. Offrons-nous une petite photo d’Anthony Kiedis, pour le plaisir des yeux :

Comme tous les grands groupes qui font du bruit, les Red Hot sont très forts dans les ballades. Et comme tous les types romantiques, c’est ce que je préfère chez eux. J’aurais pu choisir une autre chanson, par exemple I could have lied. Oui, vous auriez pu choisir I could have lied, renchérit Madame S, qui connaît les Red Hot par cœur, évidemment. Chanson dans laquelle il est écrit :

I could never change

Just what I feel

My face will never show

what is not real

Et c’est un bon choix, Madame S, je vous en remercie, tant pour ces mots que pour le solo de guitare final, qui est irrésistible. Mais la douce mélodie mélancolique de Under The Bridge s’est imposée. Cette chanson parle d’un meurtre épouvantable commis sous un pont, et elle parle de l’amour qu’on peut avoir pour une ville. Pour Los Angeles, en l’occurrence. Comment un jeune homme de Limoges, dénué de toute pulsion sanguinaire, peut-il s’identifier à ces mots ? Eh bien, c’est ça, la magie de l’art. Peut-être qu’un jour, des jeunes gens originaires de Californie pourront s’identifier à ce que j’écris, moi. Allez savoir. Quoiqu’il en soit, « Blood Sugar Sex Magic » est toujours là, trente ans après, pour nous accompagner.

Comme un lion en cage (et les rugissements de Van Morrison)

Oh, listen listen listen

To the lion

Inside of me

And I shall search my soul

I shall search my very soul

And I shall search my very soul

I shall search my very soul

For the lion

For the lion

For the lion

For the lion

Inside of me.

Van Morrison, 1972

Lundi 15 mars 2021

Je suis comme un lion en cage. C’est la phrase qui m’est venue spontanément à l’esprit, l’autre jour, alors que je faisais les cent pas dans mon bureau. En proie à un énervement, à un besoin d’action qui ne trouvait pas son issue. « En proie » : or, justement, le lion n’est pas une proie, normalement. Sauf quand il est en cage. Et ça l’énerve. Ou bien, ça le déprime. Quiconque a fréquenté les zoos a rencontré la déprime du lion.

En tout cas je me suis dit ça, à mon sujet. Je l’ai même dit à voix haute : Je suis comme un lion en cage. Sur le moment, ce n’était pas une pensée agréable. Ce n’était même pas une pensée positive. C’était une pensée mi-déprimée, mi-enragée, comme on s’imagine que le lion en cage doit en ressentir. Une pensée d’entrave. Une pensée entravée. Je suis comme un lion en cage, je suis enfermé.

J’ai appris récemment à faire quelque chose avec les pensées négatives. Ou plutôt, je suis en train d’apprendre. Je vois une dame qui m’apprend ça, et d’autres trucs aussi. Je veux donc essayer de penser à cette histoire de lion en cage, même si ce n’est pas agréable. Il y a quelque chose de nouveau dans cette pensée, dans cette sensation – car c’est aussi une sensation, physiquement perceptible – d’être comme un lion en cage. D’abord, intéressons-nous au lion, plutôt qu’à la cage. Me comparer à un lion ? Jamais je n’y aurais pensé. Jamais personne de mon entourage n’y penserait. Tout le monde le sait, je suis doux comme un agneau, je suis prudent et timoré comme une gazelle. Mon seul point commun avec le lion, c’est peut-être un détail esthétique : la crinière. J’ai cette masse de cheveux sur la tête, souvent indisciplinée, qui pourrait faire penser à la crinière d’un lion. C’est, de moi-même, la seule partie désordonnée, la seule partie en bataille. D’ailleurs, quand ma fille me dessine, je ressemble tout à fait à un lion.

À part ça (et une certaine majesté dans le port de tête, quand je ne suis pas en train de regarder par terre), je n’ai rien d’un lion. Autrefois, quand j’étais mort, je veux dire : encore il y a peu, je n’aurais jamais dit « Je suis comme un lion en cage ». J’aurais pu dire, tout au plus : « Je suis comme un chat en laisse ». C’est toujours triste, un chat en laisse. Mais ce n’est pas vraiment menaçant. En général, un chat en laisse, on ne peut pas en faire grand-chose. Le chat ne se laisse pas conduire, il ne vous conduit pas non plus. Il se couche par terre et il vous regarde. Et avec ses yeux, il vous dit : « Tu vas m’enlever ce truc ridicule ? ». En tout cas, voilà ce qu’on peut dire, à mon sujet : avant j’étais en laisse. Maintenant je suis en cage. Et je suis un lion. Pour l’instant, personne ne le sait. Moi je le sais. Parce que je le sens. Je sens en moi cette énergie, cette sauvagerie, pourquoi pas, qui se heurte aux barreaux. Je sens aussi cette solitude du lion en cage. Que les gens viennent voir, que les enfants admirent. Que l’on plaint parfois. Pauvre lion en cage. Mais on éprouve un petit frisson, aussi. Un lion, c’est beau, mais c’est potentiellement dangereux. Pauvre lion, derrière ses barreaux, il ne peut pas grand-chose. Il n’est pas vraiment une menace. Il ne court pas après les gazelles, il mange les quartiers de viande que le soigneur lui donne. Il a perdu une partie de sa masse musculaire, et peut-être aussi de ses réflexes. Néanmoins, il a gardé une certaine aura, qui fait frissonner les visiteurs, à l’idée de se retrouver avec lui dans la cage. Il est peut-être encore capable de quelque chose. Si on lui ouvre la porte.

Moi, les gens ne viennent pas me voir : je ne suis pas une curiosité comme si j’étais un vrai lion en cage. Les gens ne voient pas les barreaux de ma cage. Moi je les sens, je m’y cogne et je m’y cogne encore. Ces barreaux ne se voient pas de l’extérieur, et pourtant ils changent tout à ma vision du monde. Je vois le monde, les choses, les gens, fractionnés par ces barreaux. Parfois je rugis, parfois je me souviens que je peux rugir. Je voudrais m’élancer. Un lion, ce n’est pas fait pour tourner en rond, c’est pourtant ce que je fais. Je tourne en rond, ou en carré, ma cage fait six mètres par six. Ce n’est pas suffisant pour s’élancer.

Ma psychologue sait que je suis un lion, elle m’a entendu ronronner et elle a bien senti que j’étais un fauve. Une espèce menacée, peut-être. Un animal fait pour faire des choses, mais qui ne les fait pas. Ma psychologue est entrée dans la cage. Elle n’a pas peur des lions. Elle n’a peur de rien. On l’a connue historienne, femme de ménage, archéologue ou sorcière, elle est aussi dompteuse. Elle descend de son hélicoptère, et la voici qui demande au lion d’arrêter de tourner en rond. « Vous êtes vivant, dit-elle à Jean le lion. Vous êtes vivant et la savane vous attend. La savane est là qui attend son roi. Élancez-vous.

– Mais, répond le lion, je suis en cage. Voyez ces barreaux.

– Il n’y a pas de barreaux, répond Madame S.

– Mais si, regardez comme je me cogne, voyez comme ils sont durs, ces barreaux.

– Vous êtes dehors. Vous êtes déjà dehors. »

Ainsi parle ma psychologue, spécialisée en lions dépressifs. Elle me dit que la cage est ouverte, mais évidemment, j’ai du mal à la croire. Je trouve tout ça un peu flippant : à la fois la dompteuse, avec ses yeux hypnotiques, et aussi l’idée que ma cage soit ouverte. J’aimerais mieux me dire que ma cage est bien fermée, et que je peux tourner en rond tranquille, en représentant simplement une menace potentielle pour les autres, au-dehors. De temps en temps je pousse un petit rugissement, un tout petit rugissement très mignon, juste pour me souvenir. Ou pour tenir les autres à l’écart.

Mardi 16 mars

C’est malin, à cause de cette histoire de lion, je suis en train de me replonger dans les œuvres de Van Morrison. Ce qui n’est pas exactement l’idéal pour quelqu’un de perturbé. Mais enfin, c’est comme ça. À vrai dire, je ne m’étais jamais vraiment intéressé aux textes de Van Morrison. C’est étonnant, de ma part, car Van Morrison a la réputation d’être un poète, un véritable auteur. Et ce n’est pas qu’il ne m’intéresse pas, au contraire : j’adore Van Morrison, je suis amoureux de lui. J’ai passé des heures à rêver sur ses chansons, à me les passer et repasser en essayant de faire face aux émotions violentes qu’elle provoquait en moi. C’est une musique déchirante, et j’aime être déchiré. Autrement dit, ce n’est pas de la petite bière, mais plutôt un single malt extrêmement râpeux, qui balaye tout sur son passage et vous laisse groggy. Un single malt irlandais, évidemment, et très vieux. Bref, de temps en temps j’y retourne, pas très souvent, parce que bon. Mais je n’avais pas la moindre idée de ce dont il parle dans ses chansons. Cela ne m’intéressait pas, ou bien j’avais peur que ce soit un peu trop ésotérique. Et surtout, je trouve que sa voix est un instrument en soi, elle n’a pas besoin de mots.

Mais là, j’ai pensé à cette chanson qui s’appelle Listen to the lion. Une chanson hypnotique et obsédante, qui dure onze minutes, une chanson que j’ai beaucoup écoutée, avant d’être un lion, justement. Là, je suis allé voir ce que ça disait, pour vous, Madame S. Enfin non, pour moi. Enfin pour moi à travers vous, vous me suivez ? Et sur quoi suis-je tombé, évidemment ? Sur ce que je cherchais. Je commence à avoir l’habitude. Je suis tombé sur des paroles, peu nombreuses, peu compliquées en vérité, et efficaces. Mais vraiment très efficaces. Je suis tombé sur un programme de recherche spirituelle, rien que ça.

O, écoute, écoute

Le lion

En moi

Et je vais chercher mon âme, mon être véritable

Pour le lion

A l’intérieur de moi1.

C’est ainsi que Van Morrison, lorsqu’il écrivit cette chanson, avant même ma naissance, m’envoyait déjà un message du passé, un programme, et même un viatique pour ma transmutation. À sa suite, je me fixe cet objectif : je dois écouter le lion en moi. Et trouver mon être véritable. Que pourrais-je ajouter ? Vous voyez, Madame S, je ne fais rien – je pourrais presque dire « je n’y suis pour rien » : les choses se font toutes seules. Je vais chercher qui je suis, et trouver ma couronne. Car c’est le couvre-chef qui sied à un lion, comme vous le savez.

Mercredi 17 mars

Penser comme un leader

Je ne fréquente plus beaucoup les réseaux sociaux. Je me suis lassé de tout ça. J’ai fini par comprendre que ça ne m’apportait rien du tout. A part Whatsapp, que j’utilise quotidiennement, pour prendre des nouvelles des miens. Et puis Linked In. Je me suis créé un profil Linked In, en septembre dernier, histoire de me placer dans une perspective d’évolution professionnelle. Cela m’a permis de renouer avec certaines personnes que j’avais perdues de vue.

Et donc, sur Linked In, j’ai mon profil. J’ai activé cette bannière ridicule, « Open to work », dans l’espoir que quelqu’un vienne me proposer le travail dont je rêve, mais bien sûr, il ne se passe rien. J’ai quand même quatre-vingt-cinq relations. Parmi lesquelles des gens que je n’ai jamais rencontrés. Je m’en fiche un peu, de Linked In, à présent. Mais j’aime bien recevoir des e-mails de leur part, cela me donne l’impression d’exister. Car de temps en temps il y a des messages du genre « Jean, découvrez qui s’intéresse à vous cette semaine ». On ne peut pas résister à un tel message, à mon avis. Qui s’intéresse à moi ? Bon, en général, il s’agit simplement de personnes qui sont tombées automatiquement sur moi à cause des algorithmes, et qui sont vite passées à autre chose. Mais ce n’est pas grave, ça fait toujours plaisir. Et puis ce matin, à 5h14, j’ai reçu un autre message de Linked In, qui montre que ces gens m’ont bien cerné. Une certaine Nikita m’invite sans ambages à une conférence en ligne, qui s’intitule « Penser comme un leader ». C’est peut-être ce qu’il me faut, aujourd’hui. Sur l’annonce de la conférence, il est écrit que les compétences interpersonnelles sont plus importantes que les compétences techniques. Je suis bien d’accord. Je n’ai qu’à cliquer pour regarder gratuitement « Penser comme un leader ». Et après, je serai un lion dominant.

On voit là un petit dessin tout à fait explicite : on nous promet d’avoir des idées lumineuses, qui ne ratent pas leur cible. Ou quelque chose comme cela. Néanmoins, je décline l’invitation. Désolé, Nikita, dis-je (sans pouvoir m’empêcher de penser à Elton John, parce que je suis ainsi fait), désolé, Nikita, mais je suis déjà en formation avec un maître Jedi. Maître S. Et je ne veux pas multiplier les pistes de travail.

Et je poursuis mon chemin. Ma tentative d’évasion. Si on peut parler de tentative. Je crois que ce n’est pas un concept que ma psychologue apprécierait. Yoda dit quelque part : « N’essaie pas. Fais-le, ou ne le fais pas. Il n’y a pas d’essai ». Il est comme ça, Yoda, il déteste les déclarations d’intention. Or, c’était un peu ma spécialité, les déclarations d’intention. Quand j’étais mort. J’en ai eu beaucoup, des intentions. C’étaient de fausses intentions, elles ne méritent pas le nom d’intention. Qui est une noble pensée dans l’œil de l’archer. J’en ai encore souvent, de fausses intentions, mais j’essaie de les réprimer. Fais-le, ou ne le fais pas.

Aujourd’hui, 17 mars 2021, est un jour remarquable, à plus d’un titre. D’abord, c’est l’équinoxe. Pas l’équinoxe officielle, qui aura lieu samedi, mais bien l’équinoxe réelle, ici à Limoges. C’est-à-dire que le jour et la nuit ont presque exactement la même durée. Aujourd’hui, le jour va durer 11h59. Et demain, il durera 12h03. C’est donc un jour de basculement, vers quelque chose d’autre. Et moi, j’aime bien les basculements, les dates symboliques. Et j’aime être relié au cosmos. Faire partie de la nature. Un lion ne fait qu’un avec son environnement naturel.

Je suis sous pression, voilà une autre façon de penser la situation. Au lieu de dire « Je suis comme un lion en cage », je pourrais dire « Je suis comme une cocotte-minute ». Mais avouez que cela aurait moins d’allure. Imaginez si ce texte parlait de cocotte, depuis le début. On n’en serait pas là. Ou alors, pour mixer un peu les deux concepts, je serais comme un lion sous pression. On a du mal à imaginer ce que ça donne, un lion sous pression, mais c’est sans doute assez dangereux. L’autre jour, quand je donnais mon sang, l’infirmière a eu cette phrase, digne de figurer dans le top des citations les plus cool : « La pression, je ne la ressens pas, je la bois ». C’était mon infirmière à blagues, vous vous souvenez ? Et quand elle a dit ça je me suis dit : Voilà quelqu’un dont le boulot est de faire des trous dans les veines des gens, de leur aspirer leur sang, et elle ne ressent pas la pression. Il existe donc des gens comme cela. Je ne connais pas grand-chose de vous, Madame S, mais je vous rangerais bien dans cette catégorie. Voilà une femme qui travaille toute la journée avec des cerveaux en ébullition, voilà quelqu’un qui converse avec des lions, mais elle garde toujours la maîtrise, sa respiration demeure régulière. Ensuite, elle met son plus beau mini-short et elle va boire une pression avec mon infirmière. Encore une journée bien remplie.

Donc, équinoxe. L’autre chose remarquable, avec cette date du 17 mars, c’est que c’est la date anniversaire du premier confinement. Le vrai, celui qui nous a tous sidérés. Maintenant on est habitué à ne plus pouvoir faire grand-chose, mais à l’époque, c’était un grand coup de massue sur la tête. Je me souviens très bien de ce jour-là1. Il faisait gris et froid (et dès le lendemain, il a fait super beau pendant un mois). L’organisation en urgence du télétravail, l’adieu aux collègues, tout ça. C’était triste. Je n’ai pas du tout envie de vous parler du confinement, du COVID, je ne vois pas ce que je pourrais en dire d’intéressant. C’est quelque chose de très pesant, et en même temps de très… abstrait. Je ne sais pas bien comment l’exprimer. Mais c’est comme si tout ça ne me concernait pas. Je ne veux pas du tout dire que je ne suis pas touché par la situation sanitaire. Elle nous touche toutes et tous et seuls les imbéciles peuvent dire que le confinement ne les a pas affectés (j’en connais). Mais en même temps, je me sens à l’abri, pour ma part. À l’abri, non pas de la maladie elle-même, mais de cette immense peur, cette tristesse généralisée. Comme si j’étais dans une bulle. Ou dans une cage ?

S’agit-il d’égoïsme, d’aveuglement, ou plus simplement de… névrose ? J’ai en ce moment l’impression que ce qui se passe en moi, cette recherche, cette transmutation2, c’est beaucoup plus important que le COVID. Je suis peiné par ce qui se passe autour, les gens malades, tout ça, et je m’inquiète pour mon entourage ; et bien sûr j’ai peur que pour la deuxième année de suite, on m’empêche de fêter mon anniversaire avec ma famille parisienne. Et je compatis avec tous ces gens qui voudraient retourner au musée, au cinéma, au restaurant (pour ma part, on le sait, c’est surtout la piscine). Mais pourtant, tout ce qui compte vraiment, pour moi, c’est ce que je suis en train d’accomplir. Et ce que je ressens profondément, cette espèce de joie mêlée de colère et parfois – souvent – d’abattement.

Alors aujourd’hui, je ne vais pas écouter la radio. Ils ne vont parler que de cet anniversaire, cela me fatigue d’avance. Mais en entendant parler de ça hier soir, je me suis dit : Mais en fait, tout le monde est en cage, en ce moment. Je ne suis pas si original, avec mon idée de lion. Tout le monde rêve de s’ébattre librement dans la savane. Tout le monde, en ce moment, vit une existence de contrainte telle qu’on n’en avait jamais connue.

Sauf que moi, ce n’est pas le COVID qui me retient prisonnier. C’est autre chose. Quelque chose qui depuis longtemps m’empêche de m’exprimer. M’empêche de sauver le monde. Ma souffrance, mon enfermement existaient bien avant le COVID ; ma souffrance coulait tout doucement et sans se faire beaucoup remarquer. Je vivais avec. Mais maintenant je ne peux plus. On ne s’entend plus du tout, ma souffrance et moi ; il va falloir se séparer.

Et je piaffe d’impatience. Si on peut dire qu’un lion piaffe. Normalement, on ne peut pas, c’est le cheval qui piaffe (encore un mot en voie de disparition). Je suis un lion hybride, en pleine mutation. Je suis là, dans mon bureau, avec mes cent pas. Avec mes griffes inutiles. J’ai envie d’en découdre. Je me sens plus fort que le COVID. Je sais que je peux tirer parti de la situation. Je suis le pillard qui passe après la bataille. Je veux me tailler la part du lion. Mais pour la distribuer. C’est ça qu’on attend de moi.

Vendredi 19 mars 2021

He’s a crazy lion

He’s a-howling for a fight

Dire Straits, Lions (1978)

Hier Jean Castex a parlé. Je l’ai écouté. Sans plaisir, évidemment, mais préférant apprendre les choses directement de sa bouche, plutôt que d’attendre les commentaires des commentaires. Et j’ai vu s’écrouler, l’un après l’autre, nos projets de retrouvailles familiales. J’ai pensé à mes sœurs, à mon père, qui se retrouvent de nouveau privés de tout, ou presque. À mes filles qui ne vont pas pouvoir revoir leurs cousines. J’ai assisté, sur Whatsapp, à un déluge de lamentations et de désespoir. Je n’ai rien dit, moi, rien commenté. Je n’avais pas le cœur à appeler mon père, mes sœurs ou qui que ce soit. Je n’avais pas non plus envie d’écrire. Pourtant il y aurait eu matière à réfléchir au sens des mots, aux formules employées : par exemple quand le premier ministre annonce sa doctrine : « freiner sans enfermer ». Non, pas envie d’écrire, pas envie de parler. Mais le pire, c’est que je ne me sentais pas particulièrement mortifié après ces annonces.

J’irais même jusqu’à dire que ça ne me faisait ni chaud ni froid. C’est un peu monstrueux, de penser ça, non ? À une autre époque (il y a peu, et en même temps cela me semble si loin), j’aurais été désespéré par ces mesures. Mes voyages à Paris annulés. Notre week-end en tribu encore reporté. Ma famille abîmée. Mais là, non. C’est presque un soulagement que je ressens. De pouvoir continuer à travailler seul, sans être obligé de faire semblant de m’amuser. Le confinement est mon allié. Il prolonge et facilite ma retraite.

Une retraite que l’on espère provisoire. Pour l’instant, je ne dis rien. À ce lion il ne manque que la parole. Mais en moi-même, je leur dis à tous : Tenez bon. Je reprends des forces. Je m’occuperai de vous quand je serai prêt. Je m’occuperai du COVID. Il peut trembler, le COVID. Je suis un lion et je suis bientôt de retour.

Et en levant les yeux, je m’en aperçois : ma cage est une cage d’escalier. J’aime les escaliers, surtout les escaliers qui montent. Je vais monter quatre à quatre. Je pense comme vous, Madame S : Balzac aimait les escaliers. Et pour rester dans les classiques de notre jeunesse :

« Lorsque parfois j’avais eu la chance d’épier quelque temps un animal sauvage à son insu, je n’avais pu le faire que de très loin ou en cachette, et pour ainsi dire frauduleusement.

Les attitudes que prenaient dans la sécheresse de la brousse les vies libres et pures, je les contemplais avec un singulier sentiment d’avidité, d’exaltation, d’envie et de désespoir. Il me semblait que j’avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j’avais perdu la mémoire. Et j’en touchais le seuil. Et ne pouvais le franchir.«

Joseph Kessel, Le Lion, 1958.