En février 2025, après une longue période de chômage, j’ai retrouvé du travail. C’était inespéré, à force d’attendre. Mais l’attente valait le coup.

Ces textes courts (3000 signes, la limite imposée par LinkedIn, le réseau sur lequel je les ai d’abord publiés) constituent le récit de cette renaissance. Car c’en est une.

J’y raconte la découverte d’un domaine qui m’était étranger : la protection de l’enfance. C’est aussi une exploration du monde du travail, à travers le quotidien ordinaire et trépidant d’un agent administratif. Un travail simple (quoique pas toujours) et plein de joies.

1. WEEK-END

14 février 2025

Ce soir, je suis en week-end.

C’est assez ordinaire, pour un vendredi soir. Mais pour moi, c’est un événement. Après dix-neuf mois de chômage, j’ai enfin retrouvé un rythme hebdomadaire. Dix-neuf mois sans week-end, sans lundi, sans vendredi. Bien sûr, il y a la vie de famille et tous ses événements, bien sûr la recherche d’emploi est un travail à temps plein (176 candidatures infructueuses). Mais ces dix-neuf mois, soixante-dix-sept semaines, furent surtout des jours gris, sans couleur, sans saveur. Sans emploi.

Qui donc a rendu leurs couleurs perdues

Aux jours aux semaines

écrivait Aragon (après avoir retrouvé du travail 🙃).

Être sans emploi, c’est être désorienté. Pertes des repères dans le temps et l’espace. Plus d’endroit où aller le matin, plus d’horaires à respecter autres que ceux des repas et des réveils des enfants. Un peu de piscine, quelques activités bénévoles, beaucoup d’écriture, mais finalement, pas grand-chose. Pas de cadre.

Et voici que temps et espace viennent de m’être rendus. J’ai des horaires de travail : un horaire de début, un horaire de fin. J’ai des horaires de bus. J’ai des horaires de pause. Et mon espace s’est étendu. J’ai, le matin, un endroit où aller. Le soir une maison où rentrer. Car retrouver un travail, c’est aussi retrouver son foyer.

Et le bonjour des collègues. Un badge d’accès. Le sourire des collègues. Des stylos pour écrire. Un ordinateur. Tous ces attributs du travailleur auxquels on ne pense plus, quand on a un travail.

Vous l’aurez compris (si vous m’avez lu jusque là) : j’ai retrouvé du travail. Provisoirement. J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe un poste d’assistant administratif en CDD au sein du service AEMO de l’ALSEA. https://www.alsea87.fr/aemo/

Un poste passionnant au service d’une cause si importante : la protection de l’enfant. Je suis fier de travailler ici. Je me sens utile (à mon petit niveau). J’espère l’être, c’est mon objectif de chaque matin.

Un grand merci à Françoise Ferry, Directrice générale, à Cécile Rousseau directrice du service AEMO, de m’avoir accordé leur confiance. Ainsi qu’à Théo BERNARD pour les facilités d’embauche.

Et merci à tout le personnel de l’AEMO, éducatrices, éducateurs, psychologues, administratifs, TISF (le monde du travail, c’est aussi celui des acronymes, et je peux vous dire que j’en mange 🙃 ). Toutes et tous m’ont accueilli avec beaucoup de chaleur.

Le vendredi a retrouvé tout son sens. Trop bien d’être en week-end. Mais le lundi aussi me fait envie. Vivement lundi ! Bien longtemps que je n’avais pas dit ça.

Bon week-end ☀️ ☀️ ☀️ !

2. RAJEUNIR

21 février 2025

Retrouver un emploi après une longue période d’inactivité, c’est prendre un gros coup de jeune. En tout cas, c’est ce qui se passe pour moi.

J’ai commencé à rajeunir à compter du 4 février, date de mon embauche à l’ALSEA – service AEMO.

Pourquoi je rajeunis ?

Parce que je dois APPRENDRE tous les jours. Je découvre un domaine d’activité, ou plutôt une cause (la protection de l’enfance) qui m’était totalement étrangère. Je suis une page blanche. Je redémarre à zéro. Pour moi, venir au bureau, depuis trois semaines, c’est comme retourner sur les bancs de l’école (en l’occurrence, le banc est un fauteuil pivotant à 360 degrés). Mon cerveau absorbe chaque jour une masse complexe d’informations, avec une énergie et une plasticité qu’il avait perdues.

J’apprends de nouvelles façons de travailler, de nouvelles procédures. J’ai des nouveaux stylos, que je chéris comme on caresse sa nouvelle trousse avant la rentrée scolaire (on voit sur cette image, entre autres, des Bic Cristal Soft, et surtout le célèbre Bic M10 rétractable qui fait la joie des travailleurs de bureau depuis 1956 (https://lnkd.in/eyKsiZ9a)). Bientôt, j’aurai même un nouvel ordinateur.

Pourquoi je rajeunis ?

Parce que pour mes collègues, je suis le petit nouveau. De l’extérieur, on pourrait croire que je suis plus âgé que la plupart d’entre eux, mais c’est faux. Je suis innocent comme l’agneau qui vient de naître. Je n’ai pas de passé, pas d’histoire. Et je bois leurs paroles comme du petit lait. Se lever tous les matins pour apprendre, c’est une sacrée motivation.

Merci Cécile Rousseau pour ton accueil et tes talents de formatrice, merci à tous les collègues pour la générosité de vos transmissions. Je vous revaudrai ça, bientôt. Quand j’aurai cessé de rajeunir, pour me remettre à grandir.

3. JOIE DES ACRONYMES

28 février 2025

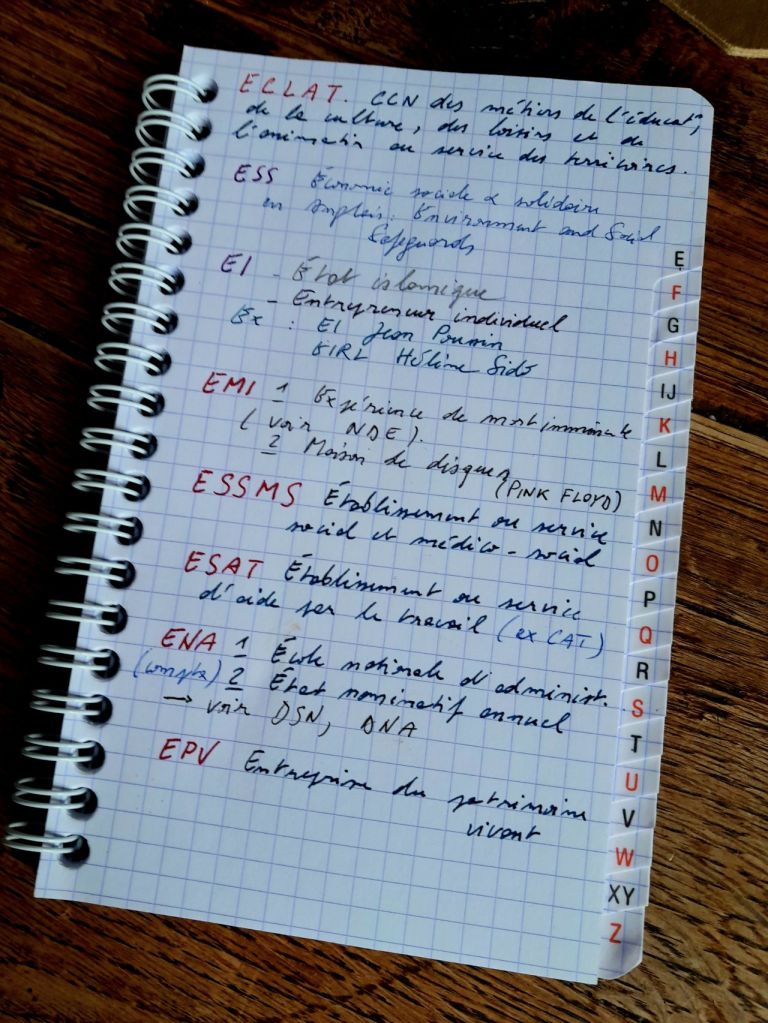

Bonjour ! Aujourd’hui, pour bien lancer le week-end, je vais vous parler des sigles et des acronymes. (C’est presque pareil).

Souvent, on ne les aime pas. On s’en plaint. Certains se targuent même de n’en connaître aucun, refusent de les utiliser. On en a marre, des acronymes. Ils nous fatiguent. On les met tous dans le même sac : le sac d’une novlangue dont on voudrait se débarrasser. Un jargon professionnel qui exclut ceux qui ne sont pas du métier. L’acronyme exerce une double mise à distance : mise à distance du sujet dont on parle, neutralisé, ramené à quelques lettres ; et mise à distance de l’autre, celui qui ne peut pas comprendre l’acronyme.

Contrairement aux idées reçues, l’acronyme ne sert pas à gagner du temps. Il permet à un ensemble de professionnels de se reconnaître entre eux, de s’accepter comme faisant partie d’un même monde. De parler le même langage.

Lorsque je travaillais dans la culture, j’évoluais à l’aise parmi mes acronymes : DRAC, FRAC, CAC et tant d’autres. J’organisais des CA, des AG, j’écrivais des PV, répondais à des AAP.

Puis ce fut le chômage. Le monde des demandeurs d’emploi a ses propres acronymes. On attend chaque mois le versement de l’ARE, on redoute d’en arriver à l’ASS, voire même au RSA, à la CSS. Sigles qui font peur.

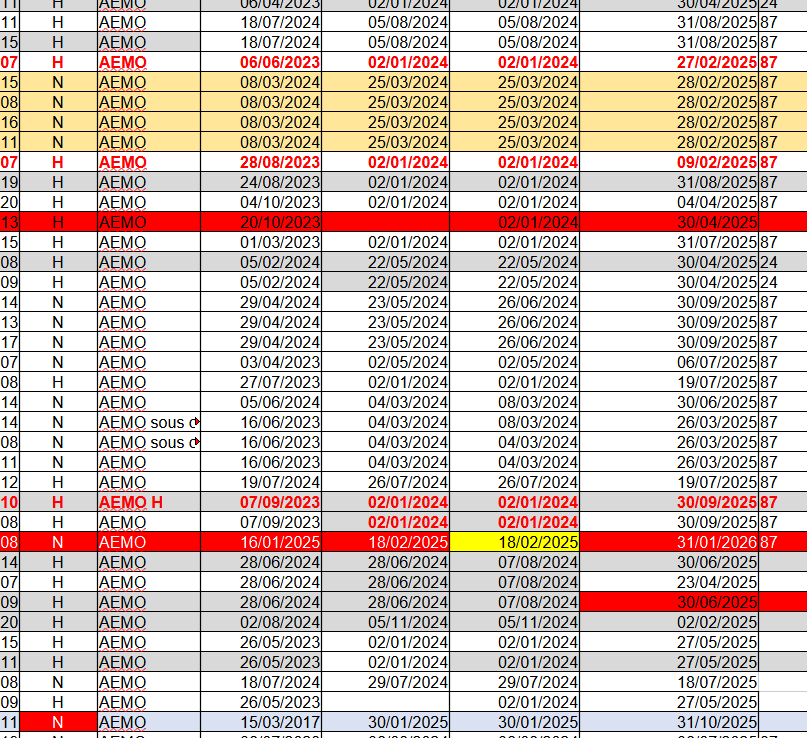

Maintenant, je suis heureux de découvrir, avec le retour à l’emploi, de nouveaux acronymes. Ceux que j’apprends à connaître, depuis mon arrivée à l’ALSEA , désignent des réalités souvent difficiles. Mais je suis tellement fier de commencer à les maîtriser. Au début, je ne comprenais rien aux conversations, pendant le café du matin. Une collègue disait qu’elle partait en VAD, une autre qu’elle voulait demander une OPP, un troisième racontait que l’enfant était placé chez un TDC. J’étais largué. Mais j’ai posé des questions, on m’a gentiment expliqué, on m’a invité à entrer. Et voici que je connais bon nombre d’entre eux : les acronymes de la protection de l’enfance. Et même si ce n’est pas un sujet rigolo – tellement d’enfants sont en danger – ces acronymes signifient que des choses sont faites, que des gens fantastiques (mes collègues, entre autres) se retroussent les manches chaque matin et tentent de faire quelque chose pour ces enfants. L’histoire commence souvent par une MJIE, un signalement ou une IP, elle fait parfois suite à une demande de l’ASE, passe par le JE dans son TPE. Il y a ensuite, entre autres, la rédaction du DIPC, l’organisation des VAD, la prise en compte des DVH, etc. Tout ce qui fait la vie de mon service : l’AEMO ❤️.

Vous n’avez rien compris ? C’est normal. Vous pourrez trouver tout ça sur internet – la protection de l’enfance nous concerne tous. https://www.alsea87.fr/

Moi, je me régale à apprendre ce nouveau langage. Je retourne au travail ASAP (en français : lundi matin), pour travailler sur mon DUI préféré. Bon WE !

🙏 Cécile Rousseau Françoise FERRY

4. TRAJECTOIRES DU DÉSIR

4 mars 2025

Parmi les nombreux avantages octroyés aux demandeurs d’emploi (ces assistés), il en est un que j’ai particulièrement apprécié : l’accès illimité aux transports en commun, pour une somme modique (8,40 euros par mois). Tout heureux de cette mobilité offerte, j’en ai largement profité tout au long de mes 19 mois de chômage. J’ai ainsi sillonné la quasi totalité des lignes de bus de la STCL, et découvert les trésors insoupçonnés de notre belle agglomération. Cela m’a servi aussi pour me rendre à quelques rares entretiens d’embauche, et aussi, plus souvent, à l’Apec Nouvelle Aquitaine (ligne 10, arrêt Ester Technopole) ou à mon agence France Travail (ligne 4, arrêt G. Pompidou).

Mais au bout d’un moment, cette liberté de déplacement est devenue pesante. Mobilité, pour quoi faire ? En-dehors des quelques rendez-vous mentionnés ci-dessus, le chômeur ne sait pas où aller. Les voyages gratuits deviennent des errances, les trajets sans trajectoire ne mènent à rien. Aux heures creuses, dans les bus quasi vides, je trouvais sans peine à m’asseoir parmi mes frères et sœurs de chômage. Ensemble, nous voguions vers nulle part.

Mais j’ai retrouvé du travail, et tout a changé. Dès que j’ai appris que j’allais rejoindre l’ALSEA – et mon service AEMO à Isle, j’ai examiné les différentes possibilités pour me rendre au bureau. Et elles sont nombreuses, à en croire le site de la STCL. (J’ai exclu d’emblée la voiture : c’est fatigant). Je peux prendre la ligne 12, soit vers Isle, soit vers Condat (avec dans ce dernier cas une côte de malade à gravir au sortir du bus). Le 12 est direct depuis chez moi (Campus centre ville > G. Flaubert) et j’aime assez son trajet farfelu, erratique, presque poétique. Mais le 12 est rare (cadencé toutes les 30 minutes), et par conséquent toujours bondé (parfois, il y a même mes filles dedans, c’est gênant, on fait comme si on ne se connaissait pas). Ma préférence va finalement au 10. C’est une ligne qui transperce Limoges de part en part, de Beaubreuil à Charles Legendre, comme une flèche qui traverse mon cœur. Car c’est ma ligne, maintenant. Ma ligne de chance. Le 10 est souvent blindé, lui aussi. Il lui faut déverser chaque matin des tonnes de lycéens (Arrêt Lycée Renoir), des wagons d’étudiants (Vanteaux) et enfin des pelletées d’usagers du CHU. C’est là que je descends, arrêt Dupuytren. Il me reste à dévaler le parking en terrasse, ses escaliers métalliques, ses plantes grimpantes dont je guette le bourgeonnement.

Au loin, la Vienne s’éveille dans son berceau de brume. Dix minutes de marche, le long d’un vaste pré vallonné où broutent quelques chevreuils. Je les contemple un instant. J’accueille la splendeur glacée de l’aurore aux doigts de rose. Et puis me voici. Bonjour, les collègues. J’ai retrouvé une trajectoire. 🚍

5. ÉLOGE DES COLLÈGUES

14 mars 2025

Parmi toute la diversité des groupes humains que l’on peut croiser dans une vie, il y en a un tout particulier : c’est le groupe des collègues. Avoir des collègues, cela veut dire que l’on a un travail. C’est bête, mais c’est vrai. Souvent, on se plaint des collègues. Le collègue peut être relou. Parfois même, on ne peut plus le voir en peinture, on ne peut pas l’encadrer. Mais pour qui a traversé une longue période de chômage, pouvoir dire à nouveau « mes collègues », c’est une joie qui n’a pas de prix.

Je suis passé autrefois par cette phase où je n’en pouvais plus, de mes collègues. Ce n’était pas vraiment de leur faute : c’est que je n’étais pas bien au travail. Puis, j’ai appris à les aimer, mes collègues. À m’appuyer sur eux, et aussi à les épauler. Et lorsque j’ai perdu mon travail, ils m’ont manqué. Ils m’ont tellement manqué pendant cette traversée du désert.

Avec les collègues, on partage des objectifs, des missions, mais surtout un temps et un espace bien particuliers. Le temps long des journées de travail, l’espace plus ou moins étendu des bureaux, des lieux de convivialité. Depuis le début de mon contrat à l’ALSEA – service AEMO, je partage avec une soixantaine de collègues des temps et des espaces de qualité. Et au sein de ces nouvelles frontières, j’évolue déjà avec aisance. On m’a fait une place, on m’a donné la parole, et je peux même déjeuner avec les collègues autour de la grande table. Ce qui peut paraître un environnement contraint – manger avec des gens que l’on n’a pas choisis – est devenu pour moi naturel, comme une respiration. Et à vrai dire, c’est même un nouveau souffle. Elles sont tellement chouettes, mes collègues (53 femmes pour 12 hommes, on peut dire que le féminin l’emporte). Quant à moi, je me découvre de nouvelles compétences. Je peux faire rigoler des gens autour d’un café, et ça, je l’avais un peu oublié.

Depuis un mois et demi, je passe avec ces inconnues plus de temps qu’avec ma propre famille ; c’est un peu étrange, après tous ces longs mois en tant qu’homme au foyer. Mais je la retrouve d’autant mieux le soir, ma famille, après une journée de collègues. Ma plus jeune fille m’a dit l’autre jour : « Tu sais Papa, j’en avais un peu marre que tu sois toujours là quand je rentre du collège ». À vrai dire, moi aussi.

Le collègue élargit l’horizon de la vie.

C’est un alexandrin. Et c’est ma conclusion.

6. L’APPÂT DU GAIN

21 mars 2025

Matin de printemps. Ligne 12, direction Louis Aragon. J’aime beaucoup Aragon, mais je descends avant Louis : à l’arrêt Gustave Flaubert. Car c’est juste en face du bureau.

Je ne vais pas au bureau. Pas tout de suite. Il est tôt, je suis très en avance, je vais faire un tour. En face de Gustave Flaubert, une petite rue en pente raide s’enfonce dans la vallée. Quelques maisons charmantes, deux ou trois chats qui prennent le frais. Puis la rue devient un chemin, qui serpente entre des champs. Me voici en pleine campagne, à un jet de pierre seulement du bureau. (Heureusement, personne ne me jette de pierre).

On ne voit pas la rivière. On la devine à son écharpe de brume, que le soleil ardent aura tôt dissipée. Je marche là, coupé du monde, loin de mon bus et de son vacarme pneumatique. Je m’arrête, et ils sont là. Mes deux chevreuils du matin, au milieu du givre qui donne à l’herbe tendre sa saveur matinale, à nulle autre pareille, ce croquant sous la dent. M’ont-ils dit un jour, les chevreuils. Ou bien ce sont des biches. Pour ce que j’en sais. Je ne suis pas de la campagne. Eux, si. Ce sont des animaux sauvages, et c’est si beau de les contempler. Ils me regardent en retour. Sont émus de me voir. Se méfient. Ils ne reprendront leur petit déjeuner que lorsque j’aurai disparu derrière la haie.

Ce chemin s’appelle le chemin du Gain. J’aime à croire qu’on l’a ainsi nommé parce qu’on y gagne quelque chose. Et en effet, j’y gagne, à l’emprunter. C’est mon chemin, maintenant. Je prends le temps de l’arpenter, presque tous les matins, tous les midis.

Je prends le temps de marcher. De respirer. C’est important, avant de plonger dans le bain du service. D’absorber toutes les informations, les histoires drôles des collègues, les histoires tristes des enfants en danger, les arcanes de mon logiciel métier, tout ce qui fait la vie de mon travail, la vie tout court en somme, où tout se mêle.

Plus importante que la pause déjeuner, plus utile que la pause cigarette, la pause promenade devrait faire partie de tout quotidien professionnel. (Pour les plus accros, il est possible de manger ou fumer en marchant). Vingt minutes de marche, et me voilà mieux disposé, plus détendu, voire même plus performant. Je n’ai pas perdu mon temps.

Quelle bonne idée, l’ALSEA , d’avoir acquis ces locaux pour y installer le service AEMO ! Plus souvent qu’à mon tour, je peux céder à l’appât du Gain. Et revenir plein d’élan au service des enfants. (Encore un alexandrin).

🙏Cécile Rousseau Françoise FERRY

7. DEVENIR SUPPORT

27 mars 2025

« Les activités dites “supports” désignent les activités d’une entreprise qui ne participent pas directement à la fabrication du produit ou à la réalisation de la prestation de service. Elles fournissent des services aux activités principales afin de faciliter leur fonctionnement. »

Note du Ministère du budget, avril 2009.

Lors de mon ancienne vie professionnelle, j’ai vu apparaître, au tournant des années 2010, le terme de « fonctions support ». Employée dans différents documents de travail (bilans d’activité, budgets prévisionnels, etc.), cette expression s’est peu à peu substituée au terme fourre-tout d’« administration ». À l’époque, cela m’a un peu agacé. Je regardais ça comme une nouvelle manifestation de la langue de bois, qui ne cesse de se glisser perfidement dans les activités humaines. Travaillant moi-même dans les services administratifs, j’opposais une certaine résistance quant à l’utilisation de ce terme, comme à celui de « back office », qui signifie grosso modo la même chose dans le langage de la start up nation. J’y voyais comme une sorte de mépris déguisé, relativement aux activités plus nobles et valorisées, en l’espèce les activités artistiques. Médiation, commissariat d’exposition, programmation artistique, c’était là le cœur de métier, la véritable raison d’être du travailleur de la culture.

En gros, bosser dans les fonctions support, ça ne faisait pas rêver.

Aujourd’hui, avec les lunettes roses du retour à l’emploi, je vois les choses différemment. J’ai été embauché au service AEMO de l’ALSEA pour exercer des fonctions administratives, des fonctions support, et désormais j’endosse pleinement ce terme. Ici, le cœur de métier, c’est la protection de l’enfance. C’est toute la noblesse du travail de mes collègues, qui partent chaque jour sauver les enfants. De mon côté, je reste au bureau, et mes outils ont pour nom Lenovo, Excel, Sharepoint, DUI. Pas de quoi rêver ? Et bien si. J’aime ce travail administratif de tous les jours, car j’en comprends le sens. Je suis là, avec mes collègues du pôle administratif, pour faciliter le travail des travailleurs sociaux, pour faire en sorte qu’ils soient placés dans les meilleures conditions pour exercer leurs missions. Et aussi pour contribuer à assurer, à mon modeste niveau, le bon financement de nos actions, dans un contexte budgétaire très tendu pour la protection de l’enfance.

C’est ainsi que je suis devenu un support, un support parmi d’autres, sur lequel s’appuyer.

Et quand je délaisse un peu mes tableurs Excel, c’est pour exercer une autre fonction support, qui n’est pas inscrite dans ma fiche de poste. J’essaie de les faire rire, de les détendre, mes collègues. Mes plaisanteries pendant la pause café, mon sourire du matin pour les accueillir, c’est aussi du back office. C’est un travail de l’ombre, mais tellement agréable.

J’avais toujours rêvé d’être un support.

Cécile Rousseau🙏 Bourriquet David

8. LES ÉCRITS

2 avril 2025

Depuis longtemps, je suis fasciné par le langage du droit. Dès mon entrée à l’université, j’ai adoré cette langue élégante, précise, à la fois classique et moderne. L’un de mes professeurs, Bernard VAREILLE (grâces lui soient rendues), avait déclaré, à mon premier cours de droit civil, que pour réussir dans le droit il fallait de la mémoire, de l’imagination, et une grande capacité à écrire. Je possédais les trois (instant vanité). J’ai terminé premier de ma promotion, sur 600 étudiants. Fort de ce succès, je me suis aussitôt sabordé, quittant la faculté de droit pour aller étudier la philosophie, qui me taraudait depuis la terminale. Je ne suis pas devenu juriste. (Fin de l’épisode biographique).

Et finalement, en arrivant à l’ALSEA , j’ai retrouvé avec bonheur ce langage du droit, et plus globalement l’importance de l’écrit. Notre action, au service AEMO, se base sur la loi, et notamment sur certains articles du Code civil (375, parmi d’autres), comme Cécile Rousseau me l’a expliqué dès le premier jour. Retrouver le Code civil, c’était pour moi comme retomber sur un premier flirt, qu’on croyait avoir oublié mais qui nous émeut comme au premier jour.

Au quotidien, à l’AEMO, nous sommes amenés à lire quantité de jugements et autres actes juridiques, et même si le sujet en est tragique (la souffrance des enfants), c’est une joie de déchiffrer ces écrits d’une si grande qualité, où chaque mot est posé pour signifier quelque chose, où chaque phrase a des conséquences. C’est ici l’aspect performatif des écrits juridiques qui me fascine : « quand dire, c’est faire », pour reprendre John Austin. Ce pouvoir magique du langage juridique, c’est aussi pour moi la raison d’être de la littérature, qui n’a de sens que lorsqu’elle parvient à mettre le lecteur en mouvement.

Et ici, tout le monde écrit, tout le temps. Ce n’est pas le cœur de métier des éducatrices et éducateurs, qui doivent surtout se tenir auprès des enfants et des familles, mais toute action, toute étape doit se conclure par un écrit. On écrit au juge, on écrit aux familles, on écrit au chef. On écrit.

Et à une époque où l’oralité, l’image fugace, l’effet de style semblent dominer, cette importance accordée à l’écrit, cette chirurgie des mots, est pour moi un précieux retour aux sources.

Loin de s’effacer, lorsque les choses comptent, l’écrit a conservé toute sa force.

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »

Article 375 du Code civil.

#enfance #protection #AEMO #justice #droit #langage #mineurs

9. LES CONGÉS

4 avril 2025

Cette semaine, j’étais en congés. Mes premiers congés depuis plus de deux ans.

Au début, j’ai été un peu désorienté. Le premier jour, je ne savais pas quoi faire. Je pensais à mes collègues, à mon bus qui s’en va sans moi. J’ai loupé le 7h57, loupé le 8h03. Ce premier matin de vacances, j’ai failli me rendre au travail, proposer mes services gratuitement. Mais on m’a retenu (heureusement).

Et puis…

Brosser mon chat pendant très longtemps

Tailler les tilleuls

Chanter très fort (et très mal) du Adele en faisant la vaisselle

Faire la grasse mat’ jusqu’à 8 heures

Lire des trucs compliqués de Roland Barthes

Aller trois fois à la piscine

Reprendre enfin mon site internet

Faire réviser l’anglais à ma fille,

la philo à mon autre fille.

Regarder pousser ma glycine (avec un chat dedans)

Remonter dans les tilleuls

les tailler encore

en chantant très fort

du Richard Cocciante.

Et

Cuisiner un plat assez sophistiqué

Écrire des trucs inutiles

Faire changer les pneus arrière de l’auto : 185 65 R 15 (198 euros les deux, mais bon, on n’est plus au chômage)

Payer les factures en retard

Faire la sieste avec le chat

Appeler mes trois sœurs

Aller au cinéma

Et tant de choses encore.

Toutes ces choses, je n’avais pas eu le temps de les faire depuis le début de mon contrat à l’ALSEA . Auparavant, du temps du chômage, j’avais tout mon temps. Mais aucune envie. On dirait que les choses se sont un peu inversées. Et c’est bien.

Le travail, c’est ce qui redonne leur prix aux choses de la vie privée. Non. Pas leur prix : leurs couleurs. Cela me fait penser à une citation de Robert Filliou (surgie de mon ancienne vie professionnelle) : « L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ». Et bien voilà. C’est quelque chose comme… Aime ton travail, tu aimeras d’autant plus ton temps libre.

Bon, ceci dit, vivement lundi. Qu’on se remette aux choses sérieuses.

10. L’ENFANCE

9 avril 2025

« L’ENFANCE, c’est comme un seau qu’on vous renverse sur la tête. Ce n’est qu’après que l’on découvre ce qu’il y avait dedans. Mais pendant toute une vie, ça vous dégouline dessus, quels que soient les vêtements ou même les costumes que l’on puisse mettre. »

Ainsi commence « Un meurtre que tout le monde commet », merveilleux roman de Heimito von Doderer. Le livre paraît en 1938 à Vienne en Autriche. La même année, à Limoges (France), est créée l’ALSEA – Association limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte. Aucun rapport entre les deux événements, mais j’aime bien ces clins d’œil de l’histoire.

Doderer (1896-1966) est l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Sinon le plus grand. Mon préféré, en tout cas. Traduit tardivement, il est relativement méconnu en France, même si aujourd’hui on trouve en français la plupart de ses livres. Toute son œuvre est centrée sur la question de la découverte de soi et de la construction de l’être humain tout au long de sa vie. C’est aussi, de ce fait, un grand écrivain de l’enfance.

Cette citation que j’ai placée en exergue, je la connais depuis longtemps, mais elle prend pour moi un sens nouveau, un sens terrible, depuis que j’ai commencé à travailler à l’ALSEA.

Avant de travailler à l’Alsea, je ne connaissais rien de la souffrance de l’enfance, des dangers qui la guettent. Comme tout le monde, je savais que ça existait, mais je tenais cela à la marge, du côté de l’horrible exception, dans un impensé confortable. Maintenant, je n’en suis pas devenu un spécialiste, au bout de deux mois seulement, qui plus est sans être sur le terrain. Mais j’en sais suffisamment pour être effaré. L’enfance en danger est un phénomène massif, dans des proportions que je n’imaginais pas. Rien qu’à l’échelle de mon service AEMO, les chiffres sont effrayants. La protection de l’enfance devrait être une priorité nationale. Elle ne l’est pas.

Mes collègues éducatrices et éducateurs sont chaque jour révoltés par la situation, par les situations, pour employer un vocable professionnel. Mais ils agissent, avec leurs moyens. Ils essaient de faire en sorte que de ce seau qu’on renverse sur la tête des enfants, il ne coule pas que des choses horribles. Qu’il en coule le moins possible. Pour que ces enfants aient une chance de vivre une vie d’adulte qui ne soit pas que souffrance. C’est une tâche très dure, et très belle. Un travail dont les prolongements se feront sentir toute la vie de l’enfant, qui deviendra un adulte. « De l’enfant à l’adulte », pour faire écho à la signification de notre acronyme.

Pour revenir à Doderer, et faire un pas de côté, il a aussi écrit des choses comme celle-ci :

« Tout le monde est convaincu que les eaux calmes sont profondes; elles sont au moins inquiétantes. Mais parfois aussi l’on ne s’est penché attentivement sur telle d’entre elles que pour y découvrir un banal lit de cailloux à trois pouces de la surface. »

Cécile Rousseau Françoise FERRY Sido Hélène

11. RIRE

17 avril 2025

Alors vous, je ne sais pas, mais moi, au boulot, je rigole beaucoup.

Le rire est le propre de l’homme, comme l’écrivait Rabelais qui se souvenait d’Aristote. Il ne s’ensuit pas que tout le monde soit capable de rire. On en connaît, des fâcheux qui manquent d’humour. Pourquoi les uns rient, les autres pas ? Je ne sais pas. Bergson a écrit tout un livre sur la question. Je l’ai lu, quand j’étais à la fac, mais je ne vous en parlerai pas, car je ne m’en souviens pas. Où s’en vont tous ces textes que l’on a lus ? Se baladent-ils quelque part dans les limbes de notre mémoire, comme ces livres endormis dans ma bibliothèque, qui n’existent plus que de dos ? Je ne sais pas non plus. Ce n’est pas mon sujet. Aujourd’hui, mon sujet, c’est le rire. L’humour, la fantaisie. Et le rire, ça se pratique. À mon travail, je ris. Au service AEMO de l’ALSEA , on rit. On ne fait pas que ça (il faut bosser, parfois), mais on rit souvent.

Rire peut parfois se faire aux dépens de quelqu’un. Le rire, alors, est exclusion. C’est un rire moche, que de se moquer, de blesser. Trouver le bel équilibre entre humour et bienveillance, pour arriver à rire ensemble, et non pas contre, ce n’est pas toujours évident. Ici, on l’a trouvé.

Les vertus thérapeutiques du rire sont bien connues, je pourrais enfiler les clichés comme des perles à ce sujet. On sait aussi que le rire est une soupape de décompression quand on exerce un métier difficile, au contact de réalités douloureuses. Dans les professions médicales, on rit beaucoup, pas toujours de façon très subtile, pour aligner un autre cliché. En fait, je n’en sais rien, je ne fréquente pas les hôpitaux. Je fréquente juste une psy, qui a grand besoin de rire, entendant à longueur de journée des choses horribles. Je m’y emploie (à la faire rire), ça fait partie de mon rôle de patient. Mais je fréquente surtout, désormais, les travailleurs sociaux, et plutôt assidûment : j’approche de mon cinquantième jour de travail en deux mois et demi. Confrontés à la misère sociale et à la souffrance des enfants, mes collègues sont pourtant très drôles, et la pause café est souvent un moment plein de joie. Ils s’y emploient, à mettre de la fantaisie dans la vie quotidienne. Sans jamais la moindre méchanceté. De cette fantaisie, je prends ma part, mais je suis loin d’être le plus drôle. Souvent, je suis au spectacle. Et ça fait beaucoup de bien, avant de me remettre à mes tableaux Excel, où les enfants en danger se traduisent en lignes, en colonnes, voire même en tableaux croisés dynamiques (quand je suis en forme).

Rire avec les collègues, c’est faire un pas de côté. C’est instaurer un rapport de confiance, d’entraide, de complicité. C’est purifier l’air que l’on respire.

Rire, c’est continuer à avancer, pour qu’on entende encore, pour qu’il retentisse, fort et clair entre les murs, le plus beaux des rires : le rire des enfants.

12. LE MONDE EN UN FICHIER

23 avril 2025

Mes journées, au service AEMO de l’ALSEA , se passent essentiellement à travailler sur ou avec des classeurs Excel. Ça ne vous fait pas rêver ? Moi, si. Car je sais pourquoi je le fais. La cause des enfants. Comprendre le sens de ce que l’on fait, c’est le ressort de tout bien-être au travail. Dans mon cas, de toute façon, je suis épris des tableurs. Tout au long du jour, je file avec eux le parfait amour. Ils sont inépuisables.

Et quand vient le soir, à la maison, je retrouve d’autres tableurs (en open source, cette fois). Je caresse un projet dont ils sont l’instrument. Je vous raconte.

Mais d’abord : connaissez-vous les codes CPV ?

J’ai découvert les codes CPV en travaillant sur l’ouverture d’un marché public, dans mon ancienne vie.

Le CPV, pour Common Procurement Vocabulary, c’est une nomenclature créée par l’Union européenne dans les années 2000, constituant « un système de classification unique pour les marchés publics visant à standardiser les références utilisées pour décrire l’objet d’un marché par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ». Autrement dit, il s’agit d’un système embrassant la totalité du réel ; ou en ayant l’ambition. Je n’ai jamais rien lu d’aussi beau dans le domaine du savoir. La colossale entreprise encyclopédique de Hegel n’est que maladroits balbutiements, en comparaison avec cette œuvre issue du génie de nos technocrates européens.

Il y a plus de 9 000 lignes, et 25 colonnes. Soit dans les 225 000 cellules, dans toutes les langues de l’UE. On trouve TOUT dans ce fichier d’à peine 3500 kilooctets : de pédicure à fleuriste en gros, de sable bitumineux à haricots d’Espagne, toute la vie humaine y est contenue. On y trouve aussi : Sonnette de battage (code CPV : 43312000-3), Pyrites de fer non grillées (14312100-2) ou encore Simulateur d’escalier (44233000-2). Comment se lasser d’un monde où des gens travaillent sur des simulateurs d’escalier ?

Lorsque j’étais enfant, mon père me disait : apprends au moins une chose utile par jour. À l’AEMO, je dépasse tous les jours cet objectif. J’apprends notamment les sigles & acronymes du métier. M’inspirant des techno-poètes de l’UE, je me suis lancé dans une œuvre au long cours. Moi aussi, je voudrais embrasser le monde entier, en un seul fichier. Le monde vu par ses sigles.

Je les ai toujours aimés, les sigles. Au début, j’utilisais un répertoire papier. Ainsi naquit ma collection. Mais bientôt, le papier ne suffit plus. Je décidai d’ouvrir un classeur Excel, que je nourris au fil de l’eau. Les feuilles, les colonnes s’accumulent, et j’étends mes tentacules.

Je travaille moi aussi sur tous les domaines : bien sûr la protection de l’enfance, le médico-social au sens large, mais aussi l’informatique, le sport, le droit, la linguistique, que sais-je encore. C’est une tâche infinie, le projet de toute une vie. Et il ne meurt jamais, celui qui nourrit un projet.

13. LES SAISONS

29 avril 2025

Dans mon jardin, il y a une glycine. Une vieille glycine, elle a presque cent ans. Malgré notre différence d’âge, j’entretiens avec elle une tendre amitié. Chaque année, au mois de mars, je guette ses premières pousses. Cela me met en joie. J’ai pris l’habitude de la photographier chaque jour, au printemps. Sous le même angle, à la même heure. C’est mon côté artiste conceptuel. Chaque année, elle se déploie, d’abord en fleurs, puis en feuilles, enfin en tiges, en lianes, et c’est pour finir une explosion de puissance, de joie, qui durera jusqu’à l’automne.

J’aime le retour des saisons. Mais ces dernières années, je l’aimais moins. Les saisons, c’était le signe du temps qui passait sans moi. En souffrance au travail, puis sans emploi (je ne sais pas laquelle des deux situations est la pire), j’ai regardé d’un mauvais œil les saisons qui passaient. J’étais exclu de ce cycle.

Mais maintenant, le goût des saisons est revenu. Je n’ai plus peur du temps qui passe.

Devant le service AEMO de l’ALSEA , se trouve une rangée de chênes assez âgés, et plutôt mal taillés. Je ne sais pas s’ils sont plus âgés que ma glycine, ni s’ils ont des amis. En tout cas, ils ne sont pas très fringants. Ils s’accrochent tant bien que mal au bitume, et à l’étroite bande de pelouse qui court à leurs pieds. Ce faisant, ils défoncent un peu le trottoir, ce qui est assez plaisant. Je trouve.

Ici, j’ai commencé vers la fin de l’hiver, et à ce moment-là, l’un des chênes semblait presque mort. Il avait été taillé de façon assez barbare. Avec mes collègues, on aime bien le regarder. L’encourager. Car en parlant avec les gens, on s’aperçoit vite que les amoureux des arbres sont nombreux. Bref. En février, on se demandait, mes collègues et moi, s’il allait resurgir, s’il allait s’en relever. Et moi, dont le contrat initial courait jusqu’au 18 avril, je me demandais si j’allais pouvoir assister à sa renaissance. Serais-je encore là fin avril ?

Et finalement oui. Je suis encore là. Je serai là aussi en mai. Et en juin. Je serai là au moins jusqu’à l’automne. Et notre chêne est en train de s’en sortir. Il fait des petites pousses, de timides pousses vert tendre. On peut les voir depuis la salle de pause. Il est fort, le chêne de l’AEMO. Il nous donne de l’espoir. Il nous fait penser, peut-être, et malgré son grand âge, à la force incroyable de l’enfance ? On peut lui faire dire ce qu’on veut. En attendant, lui, il pousse. Il cherche la lumière. Il a le temps pour lui. Il aime les saisons.

Moi aussi, j’aime les saisons. Je serai encore là lorsqu’il perdra ses feuilles, notre arbre, préparant son sommeil hivernal. Je veillerai sur lui. Même si en vérité, il n’a pas besoin de moi. C’est lui qui veille sur nous. Il nous donnera de la fraîcheur cet été, et peut-être aussi un peu de cette lumière verte qui nous donne de l’espoir, sans s’en apercevoir.

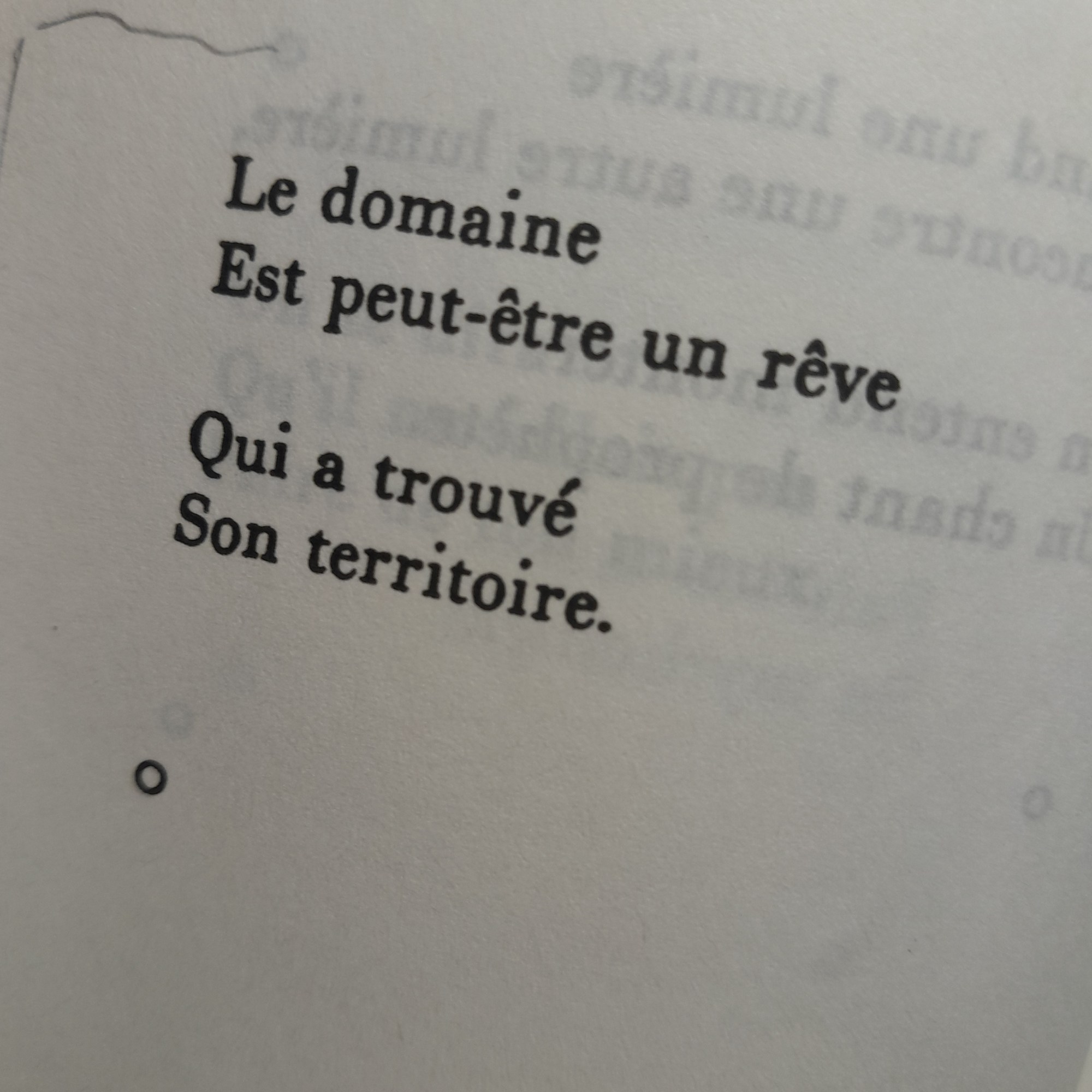

14. LES DOMAINES

7 mai 2025

On n’entre pas

Dans le domaine.

▪️

C’est lui

Qui vient.

▪️

Guillevic, « Du domaine », Gallimard, 1977.

On a tous un domaine. Voire plusieurs, pour les plus fortunés. Mon domaine, dans la vie, c’est plutôt la poésie : Eugène Guillevic, Charles Juliet, ce genre de trucs. Ou la nage en rivière. Ou l’amour des chats (surtout le mien). Des domaines pas très rentables.

Le domaine, c’est aussi, plus communément, le champ dans lequel on travaille. C’est un territoire que l’on maîtrise, plus ou moins, et dans lequel on se sent à l’aise. Avant, mon domaine professionnel, c’était celui de la culture. J’en connaissais les codes, les usages, les enjeux.

Le domaine, on s’y promène. On croit qu’on en est propriétaire, de ce domaine, et c’est d’ailleurs le sens étymologique de ce mot : « dominus », le maître. Mais c’est plutôt lui qui nous possède. Nous y sommes simplement de passage. Essayant d’apprendre comment le fréquenter, le domaine. Sans jamais perdre la nécessaire humilité, sans laquelle on se perd.

À présent, mon domaine, c’est la protection de l’enfance. Je ne le maîtrise pas, loin de là, mais j’y évolue. C’est mon domaine. C’est ma maison (domus / domaine, autre étymologie, plus pertinente), mon univers mental, et quoi que j’y fasse, j’y suis immergé. Même si je ne l’arpente que sous l’angle administratif. C’est mon domaine. Je me réveille avec, je m’endors avec.

On appréhende le monde en fonction du domaine dans lequel on évolue. En ce qui me concerne, j’ai changé de lunettes. Je voyais le monde à travers le prisme de la culture ; maintenant, je pense avec les yeux de l’enfance en danger. A priori, pas beaucoup de points communs entre les deux. Et pourtant si. Ce sont deux domaines sous-estimés, et par conséquent sous-financés. Parents pauvres des politiques publiques. Travailler dans la culture, travailler dans la protection de l’enfance, c’est être en minorité. C’est batailler pour se faire entendre. Lorsque je travaillais dans le domaine de la culture, rien ne me semblait plus important : convaincre tout le monde que l’art et la culture sont indispensables, comme l’air que l’on respire. J’en suis toujours persuadé. Mais c’est passé au second plan, dans l’ordre de mes priorités. La culture, ce n’est plus mon domaine. Même si elle a son rôle à jouer, crucial, dans l’émancipation des enfants, dans l’éducation des parents, des juges, des avocats ; et même pour le moral des troupes, tous ces gens formidables qui travaillent dans ce domaine. Mon domaine.

ALSEA

https://lnkd.in/evPQ_86C

https://lnkd.in/erSJHE8G

Cécile Rousseau

Françoise FERRY

15. LA FORCE DU PAPIER

15 mai 2025

Ces jours-ci, j’ai entrepris de grands rangements chez moi, à la cave. Il me fallait faire de la place. On accumule, avec les années. Des objets dont on n’a plus l’usage, des jouets délaissés par les enfants devenus grands. Des tas de choses qui ne servent plus, mais qu’on ne se résout pas à jeter. Pas encore. La cave, c’est un lieu de transition, un lieu d’oubli pas tout à fait définitif. Dans la cave, il fait sombre, il fait humide. C’est une cave. Il y a un sol en terre battue, de vieilles étagères en bois vermoulu. Entre les moellons de granit, les joints s’effritent doucement, c’est une maison qui a presque cent ans.

Ce week-end, j’ai entrepris de ranger mon courrier. Étant un homme du XXE siècle, où disons de cette génération qui aura chevauché les deux siècles, je suis un homme du papier. Entre mes quinze ans et mes quarante ans, j’ai entretenu un grand nombre de correspondances. Écrit des centaines, peut-être des milliers de lettres. À la main, à la force du poignet. Des lettres qui se trouvent aujourd’hui chez les personnes à qui je les ai écrites. Surtout des femmes. Les ont-elles gardées, mes lettres ? Remisées au grenier, refoulées à la cave ? Ou conduites à la déchèterie, sans remords ni regrets ?

Moi, j’ai tout gardé. Des centaines de lettres dans des boîtes à chaussures. Avec leurs enveloppes. Je redoute un peu d’ouvrir les boîtes. Dans quel état seront-elles. C’est une tâche un peu ingrate. Ça sent le moisi, il y a beaucoup de poussière. Mais finalement, ça va. Le papier a tenu le coup. J’ouvre une enveloppe de temps en temps, je sors une lettre, le papier ne se pulvérise pas sous mes doigts comme souvenirs qui s’effacent. Non, tout est là. L’intensité des sentiments, la vigueur, la drôlerie échevelée des jeunes années. Toute la vie contenue dans la force du papier. C’est toujours là.

Aujourd’hui, je n’écris plus beaucoup sur papier. Je fais des mails, des WhatsApp, ce genre de trucs. C’est bien aussi. Au travail, j’ai un cahier. J’ai dejà noirci plus de cent pages depuis le début de mon contrat à l’ALSEA . Mais l’essentiel de mon travail se passe sur écran. Pourtant, il y a ici, au service AEMO, un personnage important, qui vit avec le papier : c’est le facteur. Il passe tous les matins avec ses recommandés : les jugements et autres documents officiels. Car finalement, même si les mesures nous arrivent via une plateforme numérique, on n’a pas encore remplacé le papier. Il possède cette force, le papier : se poser là, et attester les choses avec sa grave et lourde voix de papier. D’ailleurs, c’est pour cette raison que nous possédons une déchiqueteuse : on ne doit pas laisser traîner nos documents, nos notes. Car le papier reste là. Toujours prêt à faire valoir ses droits.

16. DISPARITION DU DANGER

21 mai 2025

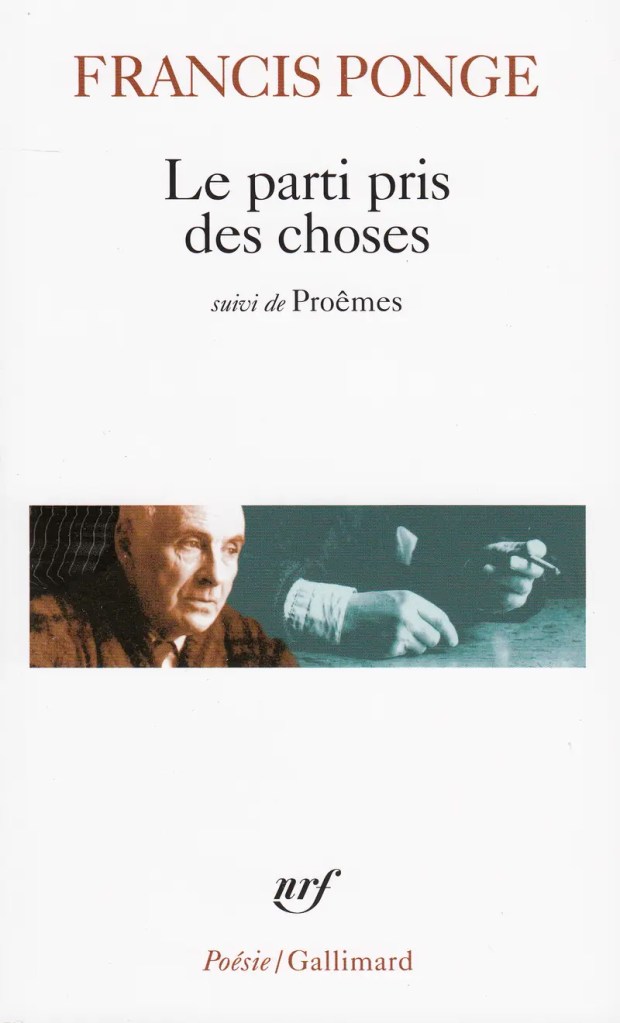

Lorsque l’on trouve un travail dans un nouveau domaine, on se met à évoluer dans un autre monde de mots. Un nouveau champ lexical, pour employer un terme plus distingué. Ou encore : un nuage de mots, pour faire plus moderne. Autrement dit, j’en ai déjà parlé au sujet des acronymes, on apprend à parler une nouvelle langue, dans laquelle on baigne du matin au soir. Et même plusieurs nouvelles langues. En l’occurrence, à celle du social, du médico-social, s’ajoute celle des juges : langue râpeuse, lourde, parfois brutale, en ce qu’elle dit le droit. Davantage même que le droit : elle vous dit CE QUI VA SE PASSER. Langue élégante, précise, d’une précision qui confine à la poésie, comme on peut la trouver chez Francis Ponge.

Francis Ponge n’est pas un juge. C’est un poète, un immense poète, mais franchement, juge, il aurait pu. Ou greffier au moins. Précis comme il était.

En ce moment, je lis des jugements, toute la journée. Une bonne centaine quand je suis en forme, une soixantaine quand ça va moins bien. Je lis des jugements qui concernent des enfants, des parents, et qui vont, par ricochet, mettre en mouvement mes collègues éducatrices et éducateurs sur les routes du département. Un jugement, c’est comme une histoire. Une petite histoire en accéléré – en accéléré, mais qui pourtant n’omet rien – avec une introduction, une présentation des personnages, des événements, une chute. Une histoire très bien écrite. Mais on ne s’abandonne pas au plaisir de la lecture. D’abord parce qu’on doit avancer, faut saisir un bon millier de dossiers d’enfants dans le logiciel ; la deadline est bientôt, ma cheffe a demandé à ce qu’on ne me dérange plus, j’ai le nez dans le guidon, j’abats de la donnée. Je suis une MACHINE (l’une de mes collègues m’a appelé comme ça l’autre jour, et c’était un compliment). Mais surtout, la raison pour laquelle on n’y prend pas de plaisir, c’est que ce sont des histoires vraies, des histoires horribles, ces jugements. Pas tellement de happy end à attendre. La chute est connue, malheureusement. Si ça vient chez nous, c’est que ça ne va pas.

Mais il y a une expression que j’aime trouver, à la fin des jugements. Parfois elle s’y trouve. Pas assez souvent. Mais quand elle est là, c’est un bon moment pour moi. Cette expression, c’est DISPARITION DU DANGER. Déclinée sous diverses formes, elle signifie que la mesure va s’arrêter. Que l’enfant va pouvoir retrouver sa famille, sans accompagnement. C’est une réussite, c’est une histoire qui finit bien. Même si la fin n’est jamais vraiment… définitive. Mais enfin, on en profite. Je m’accorde quelques instants de pause. Je relis cette fin : l’enfant n’est plus en danger. Un succès pour mes collègues. Et pour moi, une petite satisfaction : je vais choisir la mention « Mainlevée – disparition du danger » dans le menu déroulant de mon tableau Excel.

17. VICARIANT

28 mai 2025

J’ai plus d’empathie

Qu’un barracuda (barracuda).

Claude François

Des mots, j’en connais beaucoup. On peut dire que c’est un peu mon rayon, les mots. Mais plus nombreux encore sont les mots que je ne connais pas. J’en apprends tous les jours, particulièrement dans le cadre de mon travail au service AEMO de l’ALSEA . Le mot se présente, je fais sa connaissance. Bonjour, le mot. S’il ne revient pas, je l’oublie, plus ou moins vite. S’il revient souvent, il devient un mot à moi. Je le possède, je le partage, je l’utilise.

Et puis certains mots se font insistants ; me font signe plus souvent que d’autres. Il me faut les endosser. L’un de ces mots, c’est VICARIANT. Je ne le connaissais pas il y a quelques mois, et maintenant il est là. C’est le psychologue du service qui m’a appris ce mot. Quelques jours plus tard, ma psychologue de ville m’en parlait aussi. Du « traumatisme vicariant ». En gros, c’est ce qui arrive quand on est exposé à la souffrance d’autrui. Les professionnels de santé connaissent bien cela, ceux de la protection de l’enfance également.

On parle aussi de processus vicariant, dans le domaine de la pédagogie ; ou encore d’organe vicariant, en médecine. Ce mot étrange vient de « vicaire », du latin vicarius, remplaçant. Le vicaire, c’est une sorte de curé de deuxième division. Mais je m’égare.

Le traumatisme vicariant touche, avant tout, ceux qu’on appelle les « professionnels de première ligne » : en l’occurrence, chez nous à l’ALSEA, les éducateurs qui se trouvent confrontés à la souffrance massive, tous azimuts, des enfants et de leurs familles. On a beau être soi-même à l’abri de ces traumatismes, comment rester indemne lorsqu’on les côtoie toute la journée ?

Pour ma part, je suis plutôt en deuxième ligne. Voire carrément à l’arrière. Protégé par mon écran d’ordinateur. Mes deux écrans, même !

Et pourtant. À force de lire toute la journée des histoires vraies de violence familiale, d’enfermement, d’abandon, de détresse, je commence à ressentir les effets vicariants de ces traumatismes. Je me croyais résistant, solide, mais je suis comme tout le monde. Les histoires me traversent, me sautent à la figure. Et je ne sais pas quoi faire avec. J’éprouve une colère stérile, une tristesse qui ne sait pas où s’écouler. Je suis comme une voix sans issue, bouche bée devant mes tableaux Excel. Les enfants se sont incarnés. Je suis avec eux.

Le soir, dans ma famille à l’abri du danger, je me sens parfois triste. Ne comprenant pas pourquoi ils souffrent.

Heureusement, il y a ici des gens avec qui en parler. Des gens plus aguerris que moi. Il y a des oreilles attentives, des sourires qui redonnent le moral. Des blagues de bon et de mauvais goût. Au service, on fait corps ensemble, avec nos traumatismes vicariants. On les garde, nos traumatismes. Si on ne les avait pas, on serait comme morts au-dedans.

18. LE GOÛT DU SECRET

4 juin 2025

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.

Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,

De vers, de billets doux, de procès, de romances (…)

Charles Baudelaire

L’autre jour, l’un de mes collègues m’a présenté à des gens en ces termes : « Je vous présente Jean, c’est l’un de nos secrétaires ».

Au début, cela m’a surpris. On ne m’avait jamais appelé secrétaire, jusqu’ici. Je ne savais même pas que j’en étais un. Secrétaire. Mais finalement, ça m’a plu, qu’on me désigne ainsi. C’est plus joli que « agent administratif » ou « assistant administratif », deux expressions qui sonnent un peu subalternes. Voire même : annexes. Je ne fais pas de complexe par rapport à ça, je suis fier d’être agent et assistant au service de l’enfance en danger. Et ici, au service, on ne méprise pas le personnel administratif. Mais quand même, secrétaire, c’est un mot intéressant.

« Secrétaire » vient de secret, ce n’est un secret pour personne. Le ou la secrétaire est capable de traiter des informations en gardant le secret. Le secrétaire, on peut tout lui confier, c’est une tombe. Dans un sens ancien, c’est un confident. Ce devoir de confidentialité est inscrit dans mon contrat de travail, et il m’a été expressément rappelé par ma directrice Cécile Rousseau, dès mon premier jour au service AEMO de l’ALSEA . Évidemment : nous traitons des situations un peu touchy (anglo-euphémisme de secrétaire). Mais il ne faut pas en parler à l’extérieur. Je m’y astreins, à ce devoir. Même si parfois j’aurais bien besoin de m’épancher.

Secrétaire, c’est aussi un meuble. Un meuble devenu rare, un meuble que j’aime bien. Il y en avait un, autrefois, dans la maison de mes parents. On y rangeait le courrier, les papiers importants. Quelques tiroirs, une tablette qui se rabattait. On pouvait alors y écrire, et puis pfffuit, quand on avait fini, on relevait la tablette, on refermait le secrétaire sur ses secrets. Tout était préservé.

Au bureau, je ne fais pas encore partie des meubles. Mais j’aspire à le devenir.

Secrétaire a beau être épicène (ce qui fait qu’on l’aime bien, ce mot), c’est une profession essentiellement féminine. Sauf, bien sûr, quand il s’agit des fonctions dirigeantes : « premier secrétaire » (du PC, du PS), c’est pour les hommes. Tout comme « secrétaire général » (de l’ONU) ou « secrétaire d’État ». Mais la secrétaire de base, c’est une femme, la plupart du temps. J’essaie de me fondre dans ce décor féminin, en adoptant la discrétion et la disponibilité qui sont la marque des secrétaires. Toujours prêt à servir, toujours bien rangé, comme un meuble à tiroirs recelant mille secrets, mille informations essentielles. Un meuble sur qui l’on peut compter. Que l’on peut ouvrir à la demande. Et qui, une fois refermé, se fait discret.

Un meuble, un métier noble et utile.

(photo d’illustration : laredoute.fr. Un secrétaire assez moche, mais je l’aime bien, il me rappelle la couleur de mon bureau à l’ALSEA).

19. LES LIENS QUI EXCELLENT

13 juin 2025

Je suis fourbu.

Saine fatigue, comme on dit après une bonne séance de sport. Ou quand a fini de couper le bois pour l’hiver, ce genre de choses. Pour ma part, je ne sais pas s’il existe une « saine fatigue » ; la fatigue, je m’en méfie. J’essaie de la tenir à distance. Dans mon cas, ce n’était pas du sport ; pas au sens strict du terme. Mais simplement une semaine de travail très intense.

Dans mon service AEMO de l’ALSEA , avec ma directrice Cécile Rousseau , nous avons mis à contribution les travailleurs sociaux. On leur a demandé de saisir des données pour nourrir leur logiciel métier, qu’ils prendront en main dans quelques semaines. Concrètement, ils devaient compléter deux ou trois tableaux Excel. Date limite : jeudi 12 juin. (En off, je leur ai accordé un jour supplémentaire).

Je ne dirais pas qu’ils étaient ravis. On ne devient pas éducatrice pour remplir des tableaux Excel. Mais ils s’y sont mis de bonne grâce. Parce qu’ils m’aiment bien, je crois ; ils avaient envie de m’aider. Et surtout parce que ce sont des professionnels consciencieux, investis, désireux de disposer d’outils adaptés pour exercer leur métier.

Chacun.e devait traiter trois tableaux Excel. Ils sont entre 50 et 60 travailleurs sociaux. C’est là que j’entre en scène : en retour, je devais exploiter ces données, c’est-à-dire vérifier les tableaux, les injecter dans le logiciel, répondre à chacun des collègues. J’ai reçu 82 mails en une après-midi. J’ai traité en quatre jours plus de 150 tableaux (certains faisaient plusieurs centaines de lignes). Je ne suis pas un héros : j’aime faire ce travail. Je ne sais pas très bien pourquoi. Comment j’en suis venu à aimer travailler sur Excel. Ce logiciel pose des problèmes excitants à mon cerveau, il me défie, j’aime ça. Et surtout, je travaille pour la protection de l’enfance : c’est sans doute là que ma motivation trouve sa source. À vrai dire, je n’ai pas besoin d’aller chercher plus loin pour trouver de l’énergie.

Non, je ne suis pas un héros. Même pas un type exceptionnel (j’atteins vite mes limites, sur Excel). Mais beaucoup de mes collègues sont venus me voir cette semaine, pour me remercier et me demander si ce n’était pas trop dur. Parce qu’ils.elles sont bienveillantes.

Non, ce n’était pas trop dur. À mon avis, il est beaucoup plus difficile de faire une visite à domicile, un rendez-vous d’instauration, ou d’assister à une audience. Moi, je reste là, je joue avec mes tableaux. Et j’ai adoré cette semaine : mes tableaux Excel ont créé énormément de liens. Tout le monde venait me voir. L’espace de quelques jours, mon bureau était « The place to be ». C’était bien.

Maintenant, j’ai les yeux qui brûlent. Je vais regarder ma glycine, mes tilleuls, des choses reposantes. Faire une pause dans les tableaux.

Je suis fourbu. Je suis content.

20. L’ASSEMBLÉE

18 juin 2025

Hier, avait lieu l’Assemblée générale de l’association ALSEA , présidée par Claude Virole. C’était au Conseil départemental de la Haute-Vienne.

J’y étais. Comme un bon paquet de mes collègues. Collègues au sens large, puisque tous les services de l’ALSEA étaient représentés. Il y avait aussi les partenaires, les financeurs, et les administrateurs, les bénévoles sans qui il n’y aurait pas de vie associative. Bref, c’était une AG.

J’ai adoré.

J’ai apprécié dès l’abord l’incroyable confort des fauteuils profonds, garnis de cuir. Ils coulissent d’avant en arrière, et j’ai beau avoir bourlingué, je n’avais jamais connu chose pareille. Je fus loin d’être le seul, pendant la réunion, à me balancer ainsi en souplesse. Cela me mit dans d’excellentes dispositions pour écouter attentivement les différentes prises de parole. Merci au Conseil départemental pour ces fauteuils.

J’aime ces réunions statutaires. J’en ai organisé beaucoup, autrefois. Là, j’étais juste invité, sur la pointe des pieds, pour ainsi dire. La pointe des pieds de mon CDD. J’ai toujours aimé ces grands-messes, moi qui ne met pas les pieds à l’église (même pas sur la pointe des pieds). L’assemblée générale, c’est le lieu où les paroles deviennent des actes, où les décisions sont officialisées, où l’on se doit d’observer une certaine gravité. Une solennité qui sied à une vieille dame de 87 ans, car c’est l’âge de l’Alsea. Elle reste, nous ne faisons que passer. Et les problèmes de l’enfance en danger demeurent eux aussi, hélas.

L’assemblée générale, c’est aussi l’expression, la manifestation d’un collectif. Un collectif qui compose un organisme, comme un corps vivant, constitué de chacun de ses membres, œuvrant tous au fonctionnement, à la vie de ce corps. Plus ou moins harmonieusement – un organisme peut parfois dysfonctionner – mais en tout cas, sans aucun doute, vigoureusement engagé pour la défense des enfants. On ne travaille pas à l’ALSEA sans avoir cet objectif en tête. Je crois.

Et moi, j’en suis membre. Je veux dire, j’en suis un membre parmi d’autres. Un membre de ce grand corps. Un membre discret, pas très éminent, dans le genre d’un auriculaire, une clavicule, cette sorte de choses. Mais j’en suis membre, jusqu’à nouvel ordre.

Un grand merci à Françoise FERRY pour son beau discours, militant et généreux, n’oubliant pas les petites mains ou les petits doigts dans mon genre. Merci à Cécile Rousseau et à tous mes collègues du service AEMO qui m’ont très vite fait une place. Et à l’équipe de la direction générale qui nous a accueillis royalement à la Maison des familles. Merci enfin aux cuisiniers du CEF et de la MECS Croix-verte qu’on n’a même pas pu remercier, car ils ont filé une fois livrés leurs délices.

🙏

Rodolphe Rousseau Bourriquet David Émilie Héraud Caroline Lanfranca Pauline LACHAISE

🙏

PS : j’ai piqué la photo à la com de l’Alsea, qu’elle me pardonne. Car je n’ai même pas osé prendre de photo, hier.

21. DOMICILE-TRAVAIL

25 juin 2025

Ligne 12. Arrêt Campus centre ville. 7h37. 90ème jour de travail à l’ALSEA .

Le trajet domicile-travail donne souvent sa coloration à la journée. Pour ma part, j’ai choisi le bus. J’ai cette chance qu’il soit direct de chez moi jusqu’au service AEMO. C’est un peu plus long qu’en voiture, mais c’est aussi plus intéressant. C’est ma respiration, mon sas pour passer d’une vie à l’autre. Dans le bus, on peut lire. Regarder les gens. Profiter du paysage.

En ce moment, avec ma fille aînée, on révise le bac de français. Je me régale. La poésie du XIXe. C’est ma came, ça. J’embarque les Fleurs du mal dans mon sac. Baudelaire que j’ai tant aimé à l’adolescence, je le retrouve maintenant, dans la seconde jeunesse du retour à l’emploi. J’apprends par cœur un poème par jour. J’essaie.

C’est bien, la poésie, dans le bus. On peut lire par petits morceaux, on s’interrompt quand les portes s’ouvrent ; histoire de voir les gens qui montent. Et les mots du poète se mêlent aux noms des arrêts.

La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison

Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles

– Mairie –

La rue assourdissante autour de moi hurlait

– Beaupeyrat –

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir

– Place d’Aine –

Le Poète est semblable au prince des nuées

– Winston Churchill (quai B) –

Dans le creux de sa main prend cette larme pâle,

Aux reflets irisés comme un fragment d’opale,

– Place des Carmes –

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir

– Henri Dunant –

Il me semble parfois que mon sang coule à flots

– Lycée Renoir –

J’ai cherché dans l’amour un sommeil oublieux

J’ai souvent évoqué cette lune enchantée

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

– CHS Esquirol –

Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse

– Vanteaux –

Obscurcir la splendeur de tes froides prunelles

– CHU Dupuytren –

Traversé çà et là par de brillants soleils

– Le Cluzeau –

Je suis comme le roi d’un pays pluvieux

Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,

– Gustave Flaubert –

Gustave Flaubert ! J’ai failli louper l’arrêt. Flaubert, né la même année que Charles Baudelaire. Je descends. Retour à la prose. De l’autre côté de la rue, mon service m’attend. Je suis là, prêt à me concentrer sur ce que j’ai à faire. Rempli de la musique de ces alexandrins. Le cerveau remis à neuf. Je passe mon badge. La porte se déverrouille avec un bruit strident. C’est un alexandrin, on dirait du Baudelaire. J’entre de plain-pied dans le XXIe siècle, avec ses objets techniques, ses réseaux virtuels, ses enfants en souffrance, ses budgets en tension. On se retrousse les manches. Baudelaire, au fond du sac.

Valse mélancolique et langoureux vertige !

22. LES ÉDUCS

4 juillet 2025

LES ÉDUCS.

Une espèce à part.

La première fois que j’ai entendu parler du métier d’éducateur, c’était dans un film de Pierre Richard, qui interprétait lui-même un travailleur social. Il était censé s’occuper d’un groupe de types un peu à la dérive, et chacune de ses apparitions provoquait les railleries de ses usagers. L’éducateur était l’intrus, celui qui vient mettre son nez dans les affaires des gens, le donneur de leçons. Sans grand rapport avec ce métier, le film se termine par un extraordinaire fou rire de Pierre Richard, qui fait exploser les chars fabriqués par son père, marchand d’armes.

Plus tard, dans la vraie vie, j’ai rencontré quelques éducs, ici ou là. Mais depuis que j’ai commencé à travailler à l’ALSEA , je vis au quotidien parmi les travailleurs sociaux. Presque tout le monde ici est éduc, y compris les chefs. Moi, je ne le suis pas, je ne le serai jamais. Mais j’apprends énormément à leur contact. L’éduc connaît la vie, et moi, j’aime les histoires de vie. J’écoute. L’éduc – je dis ÉDUC, car ce diminutif est épicène (aussi bien masculin que féminin), cela m’évite de dire « éducatrices et éducateurs ».

Aux temps chauds, l’éduc mâle dévoile ses jambes poilues, porte volontiers des shorts, des bermudas. Ce qui ne l’empêche aucunement d’exercer son métier avec sérieux. Même sous la canicule, l’éduc (mâle ou femelle) arpente le territoire, vient en aide aux familles, monte parfois quinze étages à pied (authentique). Redescend. Remonte dans sa voiture garée en plein soleil par quarante degrés. L’éduc ne recule pas, l’éduc affronte les situations. On peut dire que l’éduc est un travailleur droit dans ses bottes, même si le plus souvent il porte des baskets (voire des nu-pieds quand il fait chaud).

J’ignore si les éducs sont pris pour des intrus, des gêneurs, des indiscrets, comme Pierre Richard dans le film. Mais je sais qu’ils ne sont pas toujours bien accueillis. Ils sont là pour aider, et leur tâche d’éducateur commence souvent par là : faire comprendre aux familles qu’elles ont besoin d’aide. Ils sont là, les éducs, pour créer des liens, retisser les liens rompus. Et derrière ce diminutif, l’éduc exerce le plus beau des métiers, la plus noble des missions : éduquer. Un mot souvent galvaudé, mais qui ici reprend tout son sens. Éduquer, envers et contre tout. Contre l’inertie des choses, contre la folie des gens, contre les frilosités de la justice, contre la baisse des financements. C’est dur d’être éduc aujourd’hui. C’est dur d’être travailleur social, au sens large. ES, TISF, EJE, CESF, ASS et tant d’autres. (Je ne suis pas éduc, mais j’apprends à parler comme eux). Les soldats de la République qui tente de protéger ses enfants.

C’est dur, et pourtant, au service, on entend souvent des éclats de rire à la Pierre Richard. Car les éducs, dans toute leur droiture, ont le rire chevillé au corps. Sinon quoi ?